В мире ослепленных тьмой может солнцем показаться пламя от свечи

18:30

Заклятый друг

14.10.2009 в 17:44

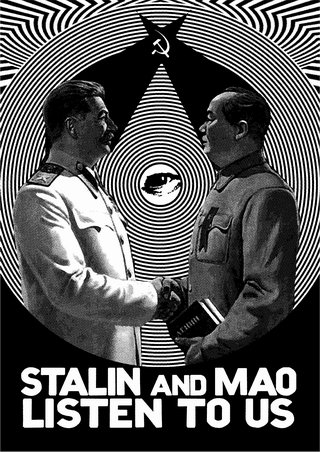

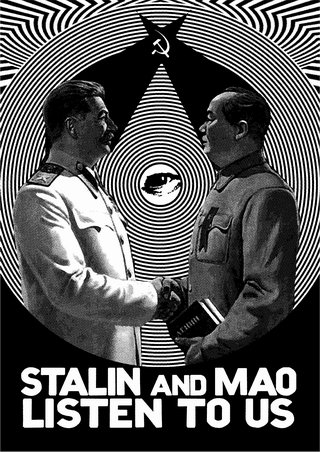

Пишет Мифическая личность:Сталин и Мао не слушают нас.

Автор: Алексей Волынец

Ровно 60 лет назад, 1 октября 1949 года, они стояли на Тяньаньмэнь и слушали председателя Мао, на распев читавшего: «Отныне китайский народ встал во весь рост!». Сегодня же КНР настолько далека от коммунистического официоза, что даже обращение «товарищ» на слэнге имеет конкретное значение: «п.дарас».Очерк о современном Китае от автора АПН-Северо-Запад, недавно вернувшегося из длительной поездки в Поднебесную.

читать дальше

Москва-Пекин

Пекинский аэропорт (три терминала в одном флаконе) заметно больше обоих Шереметьево и Домодедово. Последние на фоне пекинского аналога выглядят совсем не столично, даже провинциально.

Прилетевших еще в самолете Китай ошарашивает персонажами в бактериологических масках, «стреляющими» вам в лоб неким лазерным пистолетом, их глаза до невозможности серьезны. А, может, вы просто еще не понимаете выражения азиатских глаз. Натуральные персонажи то ли китайских, то ли японских фантастических комиксов оказываются работниками медицинского контроля. Сначала «птичий», потом «свиной» грипп заставил власти Китайской Народной Республики отнестись к такому контролю весьма серьёзно.

Персонажи комиксов выявили в моём самолете потенциальную опасность. Опасность, в лице весьма тучного господина, вяло отбивалась на русском, пытаясь втолковать серьезным китайцам, что происхождение его повышенной температуры идёт от сорока градусов алкоголя, а не от какого-то там заморского вируса.

Примечательно, что по возвращении в Россию в приземлившемся боинге «аэрофлота» также было объявлено о медицинском контроле. Прибывшие некоторое время ждали обещанного контроля, не дождались, и, разобрав багаж, двинулись к таможенным постам…

Пекин первоначально воспринимается как некое сплошное «Москва-сити», непрерывные массивы свежепостроенных небоскребов, широкие проспекты и развязки. Из азиатского колорита не сразу бросаются в глаза даже иероглифы. Именно они на дорожных указателях и вывесках, да исключительно китайцы на тротуарах, все же убеждают, что вы таки в Китае. Всё остальное вполне «общемировое», характерное для мегаполиса любого полушария.

Впрочем, ближе к «земле», в кварталах постарее уже можно заметить китайскую специфику. Но чтобы нахлебаться этой спецификой до отвала, надо ехать в провинцию.

Некоторое количество исторического колорита и местной экзотики ждет на знаменитой Тяньаньмэнь возле императорского Запретного города. Впрочем, граждане России, наверно, заметят, что центр Поднебесной чем-то напоминает Красную площадь и Кремль, то ли похожим красноватым цветом кирпичных стен, то ли чем-то ещё более неуловимым…

Вопреки ожиданиям, улицы и тротуары не забиты миллионами китайцев, людей в центре не больше, чем на Невском в выходной вечер. Следующее, что бросится в глаза туристу – довольно большое количество бесплатных и относительно чистых общественных туалетов. В целом привыкнув к виду европейцев на пекинских улицах, китайцы все еще удивляются, встретив «заморского черта» в общественном сортире. Их глаза забавно так расширяются на краткий миг. Ну а в центре города «лицу европейской национальности» сложно пройти и не быть атакованным при помощи плохонького английского разнообразными девицами и «художниками». Девицы активно знакомятся и предлагают пройти выпить кофе, а художники и «художники» зазывают посетить многочисленные магазинчики со всяческим китайским колоритом для интуристов.

Честно признаюсь, Императорский дворец и знаменитая огромная Тяньаньмэнь были любопытны, но не более того. Куда больше понравился Музей Народно-освободительной армии Китая – огромная коллекция самого разнообразного стрелкового и артиллерийского вооружения. Обнаружил даже автомат Фёдорова обр. 1916 г. Откуда он там? Поразил музей и обилием посетителей – толпы китайцев обоего пола и возрастов. Китайские мужики внимательно и с удовольствием рассматривали стрелковое оружие. А дети с восторгом и визгом осаждали открыто стоящую артиллерию и бронетехнику. Несколько карапузов лет 7-10 рьяно накручивали рукоятки наводки пары зениток. Задранные в небо стволы мотало во все стороны. Никто детишек от экспонатов не отгонял. Я им позавидовал.

Неплохо обстоят дела в Пекине, да и в прочих китайских городах с такси. Ездят таксисты исключительно по счетчику. Порой жульничают, но по нашим меркам как-то застенчиво и умеренно. И цены более чем умеренные. За поездку от аэропорта в центр Пекина я уплатил 73 юаня, не более 350 рублей на наши деньги. Сколько обойдется поездка на такси от Шереметьево до Кремля, я не берусь судить, как-то никогда не решался на такой подвиг…

Впрочем, мелкого криминала хватает и в Китае. Сталкивался с историей, когда у таксиста украли тот самый счетчик, оставив записку с телефоном, где обещали вернуть его за сумму в два раза меньшую стоимости нового счётчика.

- Вот при Мао Цзэдуне счётчиков не воровали! – сокрушался «шифу», китайский водитель. И что-то мне это до боли напомнило…

И с пекинским метро, и с пекинскими железнодорожными вокзалами (а их в городе несколько) разобраться не сложно, даже не зная иероглифов. Вообще вся инфраструктура Китая показалась мне куда более современной и совершенной, чем российская. Что не удивительно. У китайцев этим объектам и технике не более 10-15 лет, у нас же в основном еще советское наследие уже куда большей давности.

Даже китайские пассажирские поезда ходят с заметно большей скоростью. «Мягкий спальный» вагон, которым я отправлялся в древнюю столицу империи Тан, не хуже фирменных поездов Москва-Петербург. За бортом +40, внутри можно комфортно спать под ватным одеялом. Пассажиры – тот самый средний класс, который так любят вспоминать наши СМИ и которого, на удивление, очень немало в Китае. Это люди с уровнем жизни и проблемами потребления не ниже среднего московского. Только в Китае их немного больше чем всё население России. И если у нас «средний класс» это пена недавнего нефтегазового бума, то происхождение китайского среднего класса куда более основательное, чем крошки с барского стола собственников российских недр – бурно развивающаяся тяжелая и легкая промышленность Китая, где сотни миллионов работяг порождают и десятки миллионов среднего класса.

Вспоминаю закрытый советский справочник по Китаю, отпечатанный типографией газеты «Суворовский натиск» для Дальневосточного военного округа в конце 70- годов. Помимо данных о китайской армии и военной промышленности, не без некоторого высокомерия описаны сплошные кепки и фуфайки китайского населения. Советские люди эпохи позднего Брежнева как-то быстро забыли, что сами выглядели почти так же еще 20 лет назад. И вот прошло три десятка лет. Многое изменилось. Не уверен, что газета «Суворовский натиск» все еще куёт высокий воинский дух Дальневосточного военного округа, способного своими танковыми клиньями отбросить части НОАК в долину Янцзы. А облик современной китайской толпы ныне столь же далек от френчей и кепок председателя Мао, сколь и облик нынешней Народно-освободительной армии Китая от стрелковых колонн в ушанках и ватниках.

«Не смешно, зато про войну…»

Власти КНР вполне официально провозгласили, что планируют к середине века «догнать и перегнать» Соединенные Штаты Америки на военном поле. Уже к середине 20-х годов Китай планирует создать современный океанский флот, включая группировку атомных авианосцев. Здесь стоит напомнить, что начало строительству китайских авианосцев положено в 90-е годы ХХ века, когда Китай через подставные фирмы буквально за копейки купил в бывшем СССР тяжелые авианесущие крейсера «Минск», «Киев» и недостроенный «Варяг» (в 70-процентной готовности). Забавно, что приобретение всех этих кораблей в бывшем СССР обошлось Китаю в 33 миллиона долларов – в общем-то, цена нескольких «дач» на Рублёвке. Теперь же военные аналитики предполагают, что три будущих китайских авианосца («проект 9935») строятся в крытых доках судостроительных заводов Шанхая. В Даляне (бывшем русском Дальнем), Шанхае и Чженьцзяне уже начато строительство инфраструктуры, необходимой для базирования авианосных соединений. Прогнозируемый срок введения в строй первого китайского авианосца – будущий 2010 год.

Судя по всему, первые летчики китайской палубной авиации будут летать на самолетах российского производства («Су-33» - корабельный вариант «Су-27»). Впрочем, это могут быть уже китайские копии этого самолета - один из опытных вариантов «Су-33», оставшийся при распаде СССР, уже закуплен Китаем на Украине.

Напомню, что после распада СССР и до самого последнего времени Китай закупал в России в иные годы до 60% производимого в РФ вооружения и военной техники. Вот уже года два, как эти массовые закупки свёрнуты: Китай скопировал и освоил производство большинства аналогов нашего оружия, а то, что теперь Россия может предложить на экспорт, уже не удовлетворяет возросшие требования китайских военных. По сути, КНР высосала все, что могла, из остатков и заделов советского ВПК. Если вспомнить, что основы военной, да и гражданской промышленности современного Китая, созданы в 50-е годы ХХ века советскими специалистами, можно смело утверждать, что Россия вырастила у себя под боком первоклассную военную державу. Тут можно вспомнить историю, как в конце XIX века деньги Российской империи сыграли заметную роль в создании германской военной промышленности, и чем это обернулось для России в веке XX. Ну да это лирика, практика в том, что в этом году некоторые военные аналитики уже включили КНР в пятерку сильнейших военных держав мира, и не только потому, что НОАК это крупнейшая по численности армия на планете.

Кстати, о численности. Совокупная численность сил быстрого реагирования НОАК (ВДВ, морская пехота и части спецназа военных округов, все в 24-48 часовой готовности) превышает четверть миллиона штыков.

В годы, когда престарелый председатель Мао готовился к «встрече с Марксом», Генштаб СССР планировал против Китая своеобразный «блицкриг», по сути, увеличенное повторение Маньчжурской операции 1945 года – стремительные танковые клинья из Монголии выходили к побережью Жёлтого моря южнее Пекина, отсекая от остального Китая его столицу и промышленную Маньчжурию. Теперь времена принципиально поменялись, и Генштабом НОАК отработана глубокая наступательная операция с передвижением общевойсковых армий на глубину свыше 1000 километров. Сегодня сухопутные силы НОАК имеют возможность одним броском через Казахстан (кто-то верит в доблесть и мощь казахских батыров?) выйти к российскому южному Уралу, тем самым разрезав Россию ровно пополам, мигом отдав в руки Китая не только наш Дальний Восток, но даже нефтеносные поля Западной Сибири.

Пока всё это теория. Завтра Китай на нас не нападёт. А что будет послезавтра, не знают и в Китае…

О китайском ВПК, армии и военной доктрине можно писать ещё много. Но сказанного уже достаточно. У нас, в России слабо знают современную военную историю Китая и его военные традиции. Не помнят даже, что современный бурно развивающийся Китай создан именно военными. Конечно, глядя на успехи китайской экономики, теперь все знают старика Дэн Сяопина с его кошками, которые умели ловить мышей. Но практически никто не знает, что главным постом в своей жизни товарищ Дэн считал пост Председателя Центрального военного совета КНР. Именно военные спасли Дэна в годы «культурной революции» и именно военные привели его к власти в конце 70-х годов и удержали у власти во время бурных событий на площади Тяньаньмэнь.

Вот на этой самой Тяньанмэнь и пройдет 1 октября грандиозный военный парад НОАК и прочие празднества, на подготовку к которым Китай потратил свыше полумиллиарда долларов. А у нас никто и не вспомнит, что отец современного Китая Дэн Сяопин это не только «реформатор», но и еще один из самых успешных военачальников в истории ХХ века. Именно он, командуя фронтом Центральной равнины в 1949 году, в ходе Хуайхайской операции (кто у нас знает о ней?) окружил свыше полумиллиона оснащенных американским оружием войск Чан Кайши. Здесь по результативности с Дэном могут сравниться лишь Гудериан в 1941-ом и Жуков в 1945-ом. Но кто, в отличии он них, помнит полководца Дэна, этого китайского Фрунзе, Жукова и Косыгина в одном флаконе? А ведь потом именно Дэн руководил форсированием Хуанхэ, именно его войска входили в Шанхай и Тибет…

Кстати, Дэн не имел воинского звания, он был политкомиссаром Китайской Красной Армии. За четверть века китайской гражданской войны эти политкомиссары, по сути, выполняли при «полевых командирах» (будущих маршалах НОАК) роль своеобразных «полевых менеджеров», в задачу которых входила не столько политическая пропаганда, сколько организация жизни и экономики на территориях контролируемых красными партизанами и регулярными частями вплоть до торговли и банковской деятельности. (Ведь партизанские районы Китая насчитывали многие миллионы населения). Этот экстремальный экономический опыт потом очень пригодился Дэн Сяопину и его товарищам и в 60-е, и в 80-е годы минувшего века. А ровно 60 лет назад, 1 октября 1949 года, они стояли на Тяньаньмэнь и слушали председателя Мао, на распев читавшего: «Отныне китайский народ встал во весь рост!»

Потом едва не забитый «хунвейбинами» Дэн дотошно подсчитает и объявит, что председатель Мао на 70% был прав и лишь на 30% ошибался. Тем самым Китай и доныне избежит последствий всяческий разоблачений «культа личности», каковые до сих пор аукаются нашей России.

Кстати, чтобы закрыть здесь тему Мао. Именно он тогда в 1949-ом объединил Китай, до того почти век по сути бывший единой страной сугубо номинально, он прекратил гражданские и феодальные войны почти век раздиравшие страну. Его первые партизаны были вооружены преимущественно холодным оружием, а умер Председатель, владея ядерной бомбой, баллистическими ракетами и даже одним искусственным спутником Земли. Кстати, за всеми столь известными художествами и безобразиями «культурной революции» как-то забывают, что за 25 лет правления Мао население Китая увеличилось в два раза, и средняя продолжительность жизни китайцев тоже выросла в два раза.

Но пора бы оставить Великих и спустится к земле. Тем более, раз уж речь зашла о демографии, то пора уж поговорить о них, о бабах.

Немножко демографии

Все знают, что в Китае девочек заметно меньше, чем мальчиков. Только вот в китайских городах это не очень заметно. Китаянки, наоборот, бросаются в глаза. Правда, потом таки замечаешь, что, наверное, женщин всё же меньше, чем мужчин, иначе как объяснить их, странноватое на наш взгляд, поведение? Это у нас мужик порой ласково и по хозяйски похлопает свою даму сердца по попе. В Китае наоборот – можно заметить, как китаянка, между делом, проходя ли по улице или стоя в очереди, хлопнет своего бойфренда по пятой точке. Обратных явлений не замечено. Молодые китаянки вообще откровенно капризны во взаимоотношениях с молодыми людьми. Это бросается в глаза. Еще они откровенно и нарочито гордятся своей эмансипацией. Например, очень удивляются, когда узнают, что в России женщины, выходя замуж, всё ещё берут фамилии своих мужей. С удивлением понял, что для китаянок это признак едва ли не патриархата и домостроя.

Но вот какая штука: имеющий место быть демографический перекос, обеспечивающий «дефицит» женщин, и явная избалованность мужским вниманием молоденьких китаянок неизбежно вступают в противоречие с всё ещё достаточно традиционными нравами китайского общества. Годам к 30 такая эмансипированная дама под влиянием и своих родителей, и общественного мнения вообще неизбежно вступает в брак, где попадает под давление даже не столько мужа, сколько потенциальных дедушек и бабушек, жаждущих дождаться единственного внука (ведь политику «одна семья – один ребёнок» никто не отменял!) В итоге единственное и всеми любимое чадо рождается и радостно растет, балуемое всеми многочисленными родичами, а мамаша к 40 годам разводится, либо её бросает муж. А повторный брак женщины для всё еще консервативного китайского общества это и доныне явный моветон. Короче, эмансипация и дефицит китайских женщин, увы, не гарантируют китайским дамам безоблачного счастья.

А чтобы понять, что женщин в Китае заметно меньше мужчин – надо ехать в провинцию, в маленьких городках и сёлах представительниц прекрасной половины Китая будет куда меньше, а порой не будет заметно вообще. В крупных же городах, и тем более в университетских центрах картина будет обратная – склонные летом к очень коротким юбкам и шортикам молоденькие ханьские девы будут прямо мельтешить пред вашим заинтересованным взором. И хотя не все они симпатичны на европейский взгляд и вкус, но сногсшибательных красавиц тоже будет не мало. А иногда и много. Забавно, что ни сколько не смущаясь голых ног, китаянки как-то избегают откровенных декольте и вырезов. И ведь нельзя сказать, что многим нечего там показать, порой очень даже есть. Но вот экстремальные мини-юбки и мини-шорты это нормально, а вырез побольше – уже неприлично! Для нас странно, но факт…

Китайская молодёжь вообще бросается в глаза заметной вестернизацией. Английский язык рулит! С английским в Китае вы не пропадете, не просто легче найти работу, порой могут едва ли не бесплатно сдать вам квартиру, лишь бы могли подучить хозяев языку Британии и Штатов. Крупные города Китая забиты интернациональными брендами, а китайский глянец и гламур отличаются от общемирового, пожалуй, только наличием витиеватых иероглифов.

В общем, можно констатировать, что современные китайцы заметно вестернизированы, очень нерелигиозны и крайне аполитичны. Пресловутый «социализм с китайской спецификой» существует где-то наверху в официозе ЦК КПК и в томиках «Макэсы»-Маркса, чей «Капитал», изложенный иероглифами, можно увидеть в любом книжном магазине Китая. Чтобы понять, как далек Китай от якобы коммунистического официоза, достаточно сказать, что некогда крайне распространённое и поныне обязательное официальное обращение «товарищ» («тхунджи», по-китайски) в современном китайском слэнге имеет конкретное значение: «п.дарас». Поэтому употребляя данный официальный термин где-нибудь в горкоме партии, за его пределами даже сугубо официальный китаец будет не товарищ-«тхунджи», а господин-«сеньшен».

При этом современный Китай это страна классического мелкого и среднего капитализма. Мелкое и среднее предпринимательство в Китае, если и не процветает, то уж точно не задавлено жопой чиновничества, так как это происходит в России. Нет, и менты в Китае «крышуют», и взятки все дают и берут (не смущайтесь, один из вариантов фразы «дать взятку» по-китайски будет звучать «на х.й», именно так!) Но после некоторых практических наблюдений становится понятна кардинальная разница между русской и китайской бюрократией. Если для бюрократа РФ коррупция это главное, чем он занят на посту, а выполнение должностных обязанностей лишь досадная помеха на пути личного обогащения, то для китайского бюрократа взяточничество это приятное дополнение к его обязанностям, которые он в Китае вынужден выполнять строго и точно. Иначе ведь могут и расстрелять! Как, например, одного из мэров Пекина (доказали 3,5 миллиона неправедных долларов) Это к тому, что в Китае китайским аналогам Лужкова или Матвиенко уже бы давно намазали лоб зелёнкой, а «такого как Путин» по итогам деятельности объявили бы повесившимся на правительственной даче, как старушку Цзян Цин. Ну да это приятная лирика, оставим её и вернёмся к нашим китайцам…

Всё же мне их, граждан КНР, немного жаль. Молодые китайцы (особенно китаянки) очень трогательно удивлялись и проявляли живую заинтересованность, когда узнавали, что у меня есть, например, сёстры, младшая и старшая. Для них несколько детей в семье - это явная экзотика. Детей, особенно по вечерам, на улицах Китая много. Но практически все они единственные в семье. И выгуливают их зачастую сразу по несколько старших родственников. Это детство, конечно, счастливое. Но всё же становится как-то не уютно, если представить себя на месте такого человека: ни у него, ни у всех его друзей и знакомых не было, нет и не будет сестёр и братьев. Единственный! Не знаю кому как, а мне не по себе...

Кстати, китайские малыши с их гипертрофированно китайскими чертами рожиц очень милы и забавны. При этом они большей часть носятся в традиционных штанишках с разрезом на попе и присаживаются поср.ть-посс.ть где придётся, порой в самых неожиданных и людных местах, типа входа в супермаркет. То, что в 20 метрах стоит вполне чистый и бесплатный сортир, не волнует не только этих карапузов, что понятно, но и их чадолюбивых мамаш, что уже не вполне объяснимо.

Часть 2

Китайская диссидентствующая интеллигенция убеждена, что Россия в XIX веке оттягала у бедного Китая пол-Сибири, пол-Казахстана и даже целый Сахалин! Показательно, что у нас подрабинеки хотят «вернуть» Курилы японцам, а в Китае даже китайские подрабинеки хотят «вернуть» Сахалин китайцам.

Про уйгуров, Черкизон и китайских подрабинеков

Любопытно, что при всех расовых и культурных отличиях (а они велики) китайцы всё же отстоят от русских куда меньше, чем жители Западной Европы. Ей богу! Хотите соглашайтесь и верьте, хотите - нет. В китайцах и в китайской жизни, в их характерах, я порой находил какие-то черты, знакомые и близкие, чего никак нельзя сказать об аборигенах Запада Европы. Там абсолютно похожие на нас лица контрастировали с полным ментальным и жизненным отличием. В Китае, наоборот, за абсолютно иным фейсом порой угадывается нечто знакомое. Это не значит, что мы близки и похожи, это всего лишь значит, что Запад от нас еще дальше Дальнего Востока.

Китайцы на родине в быту обычно уступчивы и лишены показной агрессивности. Этой показной агрессивности у них еще меньше, чем у современных русских. На этом фоне уйгуры занимают нишу, абсолютно идентичную роли кавказцев в современной России. Уйгуры в Китае брутальны, шумны, агрессивны и промышляют в сферах общественного питания и мелкого криминала. Заметно, как китайцы стараются сторонкой тихо обойти шумных уйгуров. Пресловутого уйгурского нацменьшинства – на минуточку – 15 миллионов, меньшинство лишь по мерками китайского миллиарда.

Когда в древней столице империи Тан, городе Терракотовой армии, где тысячу лет назад перевели иероглифами и Библию, и Коран, вкусная китайская пища уже вставала колом в моём горле, я спасался уйгурским пловом, единственным в Китае блюдом, близким к российским вкусовым аналогам. Бородатые и молившиеся в углу на коврике уйгуры готовили отличный плов и знали десяток русских слов, из них три матерных – результат жизнедеятельности казахских студентов.

Детям казахского чиновничества уже сподручнее, дешевле и даже престижнее учиться в Китае, чем в современной России. Число казахских студентов в Китае с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Китайцы вежливо принимают в своих университетах казахских недорослей, у которых быстро рвёт крыши от местной дешевизны и доступности удовольствий. Уже к концу первого курса казахские девочки, соблюдавшие дома едва ли не все каноны ислама, начинают пить, курить и усиленно трахаться с первыми встречными.

И пару раз я был буквально потрясён, когда вдруг в общении с милыми и интеллигентными китайцами у них проскакивало обычно скрытое, но какое-то глубинное, нутряное отвращение к «этим» кочевникам. Подозреваю, что это общее отношение коренных жителей Поднебесной ко всем «варварам». Но «белых» тут спасает лишь то, что по итогам XIX и XX веков европеоиды для китайцев это представители априори богатых и сильных стран. Чего нельзя сказать о каких-нибудь монголах, тибетцах и прочих неханьских азиатах, которым не повезло жить рядом с великим Китаем.

Что же касается противоречивого отношения к «белому» Западу, то тут присутствует на первый взгляд странная, но закономерная смесь низкопоклонства перед этим самым Западом и национальной, вполне антизападной спеси. Черта, на самом деле, столь же свойственная китайскому, как и русскому характеру. В этом отношении русский с китайцем, действительно, братья на век…

Чтобы закончить с уйгурами, расскажу про то, как недавние беспорядки в Урумчи виделись в Китае. Два дня все китайские телеканалы показывали окровавленных и плачущих китаянок, пострадавших в Урумчи от уйгуров. После несчастных китаянок телеэкран показывал выступления местных синьцзянских партийных чиновников из нацменов, по внешнему виду они ничем не отличались от советских начальников из Средней Азии эпохи позднего Брежнева. Буквально через пару дней репортажи о погромах в Урумчи (где на самом деле с увлечением лупили друг друга и уйгуры, и китайцы) неожиданно сменились столь же пронзительными передачами о закрытии Черкизовского рынка в Москве. Я не шучу! Тему «Черкизона» китайское TV перетирало недели две. Выходили и новостные передачи, и глубокомысленная аналитика. Уйгурские события такого внимания, по понятным причинам, не удостоились.

Обо всем этом я вспомнил, когда по приезду из Китая посетил друзей, живущих в московском районе Люблино. При всей симпатии к китайцам, я был, мягко говоря, удивлен количеством граждан КНР, проявившихся вокруг торгового центра «Москва». До моего отъезда в Китай это был район исключительного преобладания кавказцев… Можно себе представить удивление жителей района, который превратился в «чайна-таун» буквально за пару недель. Москвичи как-то слишком быстро для себя открыли, что далекий Китай совсем рядом, можно сказать под боком, а московские чиновники продаются китайцам столь же увлеченно, сколь и кавказским мафиям. Только если за кавказцами в самом страшном случае стоят Рамзан Кадыров или Мишико Саакашвили, то за китайцами стоят силы совсем иного порядка.

Замечу, что это в Китае китайцы в целом милы и добродушны, а за пределы Китая все же попадают люди несколько иного, более брутального склада, и сама жизнь на чужбине сбивает их в агрессивные, жестко настроенные на выживания стаи, которых у китайцев не бывает в Китае. Так и наши безответные русские обыватели на Западе «вдруг» превращаются в страшную «русскую мафию».

Вернемся к китайскому телевидению. Оно довольно симпатично, и по позитивности и бодрости чем-то напоминает телевидение советское. Только программ не две или три, а двадцать или тридцать и много-много коммерческой рекламы всего и вся. Большая часть телефильмов – это сериалы, где наши воюют с немцами и белогвардейцами, то есть на самом деле это китайские коммунисты воюют с японцами и гоминьдановцами. Японцы в этих фильмах совсем как немцы в наших советских кинолентах, а гоминьдановцы совсем как белые. Впрочем, на фоне того квази-исторического дерьма, что гонят по телеящикам современной России, эти китайские сериалы даже симпатичны. По крайней мере, видно, что их создатели не воруют деньги, экономя на реквизите и батальных сценах. И исторические фильмы в Китае, это всё же исторические фильмы, а не сплошное «я так вижу» их режиссёров.

Есть сериалы и просто за жизнь, и про молодёжь, и даже аналоги наших «Ментов» и прочих «разбитых фонарей». Только Китай, при всём всевластии КПК, государство совсем не полицейское, тут не проверяют документы на улицах, железнодорожные билеты продают без паспортов и телеканалы, соответственно, не забиты ментовскими и зоновскими сериалами. А чтобы закрыть тему полицейского государства, упомяну и китайский Интернет, про контроль правительства над которым ходят страшные легенды. Без преувеличения на каждой китайской улице вы найдете один, два, а то и больше интернет-салонов, забитых китайскими тинэйджерами. По статистике постоянных пользователей Интернета в Китае в два раза больше, чем все население России. Понятно, что хоть как-то контролировать такую прорву народа в таком месте просто не реально. Поэтому, фактически, никакого контроля за мировой сетью в Китае нет, а те формальные запреты, что всё же существуют, обходятся быстро и без труда.

Упомянув телевидение и Интернет, нельзя забыть и прочую духовную пищу, а именно - книги. Большой книжный магазин в среднем провинциальном центре Китая куда больше самого большого книжного в столице России. Книг много. Лично я долго торчал у полок с военной литературой, купил в итоге книгу о создании китайской атомной бомбы и о советских специалистах в КНР в 40-60-е гг. Рядом, тоже иероглифами, лежали, например, книга о советской армии в 1941-45 гг. и книжка о дивизии «Гроссдойчланд». Это самое «Гроссдойчланд» готикой среди иероглифов смотрелось очень выигрышно.

Народу полно, по магазину носится куча детей. Стоимость книг по китайским меркам велика – как если бы у нас средняя цена стоящей книги в магазине доходила бы до 1000 рублей. Так что многие китайцы - от студентов и офисных клерков до совсем маргинально-бомжового вида товарищей - просто в наглую сидят на полу у книжных полок и читают, благо магазин ещё и с кондиционированием и бесплатными туалетами на каждом этаже. К этим читателям продавцы не имеют претензий, никто их не попрекает и не гонит.

Что касается качества научных трудов, можно привести сравнение двух очень специфичных изданий, а именно «Русско-китайского военного словаря». Дело в том, что в России существует единственный русско-китайский словарь этой тематики, изданный в 2000 году тиражом в 1000 экземпляров. Словарь создан профессором Клениным. Это не только крупнейший русский специалист по данной теме, это еще и человек в июле 1941-го под Псковом подбивший немецкий танк! Два ордена Красной Звезды, ранение, бои за Ржев... Профессор и полковник, крупнейший русский специалист по китайскому языку вообще и его военной сфере в частности. Похоже последний из той ещё плеяды военных русских востоковедов... При этом китайские специалисты по военному русскому языку танков не подбивали, но издают свой в три раза более толстый вариант «Русско-китайского военного словаря» с пугающей регулярностью и куда большими тиражами. В РФ же данный словарь Кленина издан даже не государством, а на деньги его учеников. Одним словом, ситуация с военными словарями в РФ и КНР вполне соответствует их нынешней военной подготовке.

Нельзя не упомянуть и, выражаясь по-ленински, гавно нации – интеллигенцию. Китайские интеллигенты хорошо помнят, что Россия в XIX веке оттягала у бедного Китая пол-Сибири, пол-Казахстана и даже целый Сахалин, куда изредка заплывали чиновники Маньчужрской династии. Правда, пока эти воспоминания не многим живее наших вздохов о дёшево проданной Аляске. Но показательно, что у нас подрабинеки хотят «вернуть» Курилы японцам, а в Китае даже китайские подрабинеки хотят «вернуть» Сахалин китайцам.

Некоторые исторические параллели

Про мега-карнавал на 1 октября 2009 г., когда тысячелетний Китай с помпой отметил своё 60-летие, можно смело сказать – мы, русские, чужие, но отнюдь не случайные на этом празднике жизни. Роль, которую мы сыграли в становлении нового Китая, была огромной.

Маньчжурская династия, правившая Китаем, как и Романовы Россией, с начала XVII века, рухнула в 1911 году в ходе так называемой Синьхайской революции. У нас много любят говорить про роль кайзеровских спецслужб в русской революции, но напрочь забыта роль царской разведки в революции китайской. А между тем, первое антиманьчжурское выступление Синьхайской революции началось именно на территории русской концессии, где китайские революционеры, по странной случайности хорошо знакомые с русским консулом, хранили своё оружие… Очень поучительная история из цикла «не рой другому яму».

Далее. Оба ныне существующих в мире китайских государства – Китайская Народная Республика (на материке Китая) и Китайская Республика (на Тайване) во многом являются плодами внешней политики СССР и зародились в военной школе Вампу в далеком городе Гуанчжоу на юге Китая, которую создали в 1923 году советские военные специалисты. Эта тема тоже давно забыта. У нас не помнят, сколько русских людей воевало на китайской земле в 30-е годы. Не помнят, что создание централизованного управления партизанами и системную эвакуацию в тыл военной промышленности советские специалисты впервые опробовали именно в Китае в 1937-39 гг. Не помнят, что будущий герой Сталинграда и будущий маршал Чуйков поехал на Волгу в 1942 году прямо из Китая с поста главного военного советника. А до него эту роль некоторое время выполнял будущий супер-предатель, а тогда перспективный генерал Власов (говорят, был замечен в интимной связи с супругой генералиссимуса Чан Кайши, правда, свечку никто не держал…)

Не оценили наши историки и значения слов, произнесённых весной 1950 г. человеком №2 в сталинской иерархии В.М.Молотовым: «...Самым важным результатом победы союзных стран над германским фашизмом и японским империализмом является торжество национально-освободительного движения в Китае... После Октябрьской революции в нашей стране победа народно-освободительного движения в Китае является новым сильнейшим ударом по всей системе мирового империализма и по всем планам империалистической агрессии в наше время».

Может показаться странным, что высшие советские лидеры считали главным результатом Второй мировой войны 1939-45 гг. победу китайских коммунистов. Но задумаемся. Разгром гитлеровской Германии был для СССР вопросом выживания, а вопрос выживания – это главная цель лишь для малых и средних государств. Основной вопрос великих держав – доминирование на планете. Уничтожение Германии и контроль над Восточной и Центральной Европой, безусловно, усилили значение СССР в мировой политике. Но СССР был крайне ослаблен минувшей войной, к тому же США обладали монополией на ядерное оржие. Поэтому, именно победа коммунистов Китая и создание собственного ядерного оружия, что произошло практически одновременно в 1949 г., дали СССР возможность уверенно и обоснованно заявить претензии на мировое лидерство, не только в идеологическом, но и в практическом плане.

Соединение ресурсов СССР и союзного Китая открывали для всего советского блока самые блестящие стратегические перспективы, о которых было невозможно и думать до 1949 года. Не случайно именно в 1950 г. начинается стратегическое наступление советского блока во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе: комммунистические армии и повстанцы воюют в Корее, Вьетнаме, на Флилиппинах, в Малайзии и Индонезии…. Впрочем, всё это ныне лишь приятные воспоминания о геополитике, ненужное приложение к нефтегазовой трубе.

Ближайшим аналогом китайского октябрьского юбилея сегодня видится СССР 1977 года, отмечающий 60-летие своего «Великого октября». 60-летний СССР и 60-летняя КНР очень похожи: обе вступили в свой седьмой десяток сверхдержавами, за которыми с завистью или страхом наблюдает весь остальной мир.

Достижения и успехи Китая наглядны и бесспорны, его проблемы значительны и несомненны. Возможно, эти успехи будут расти, а проблемы решаться за наш счёт. Но виноват в этом будет уж никак не Китай, точнее, не только Китай.

Мы, русские, ничем не хуже и не лучше китайцев. Когда мы бывали сильны, мы отхватывали куски наших соседей. И это правильно. А будем дальше успешно развивать нашу слабость вместе со всякими «нанотехнологиями», наши соседи, закономерно, отхватят куски у нас. И если кому-то очень хочется знать, насколько опасен современный Китай для современной России, то в первую очередь надо смотреть не на Китай, а на Россию. Кстати, следующей заметной новостью на китайском TV после «Черкизона» была авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

(с)

URL записиАвтор: Алексей Волынец

Русский с китайцем - братья на век,

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек.

Сталин и Мао слушают нас…

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек.

Сталин и Мао слушают нас…

Ровно 60 лет назад, 1 октября 1949 года, они стояли на Тяньаньмэнь и слушали председателя Мао, на распев читавшего: «Отныне китайский народ встал во весь рост!». Сегодня же КНР настолько далека от коммунистического официоза, что даже обращение «товарищ» на слэнге имеет конкретное значение: «п.дарас».Очерк о современном Китае от автора АПН-Северо-Запад, недавно вернувшегося из длительной поездки в Поднебесную.

читать дальше

Москва-Пекин

Пекинский аэропорт (три терминала в одном флаконе) заметно больше обоих Шереметьево и Домодедово. Последние на фоне пекинского аналога выглядят совсем не столично, даже провинциально.

Прилетевших еще в самолете Китай ошарашивает персонажами в бактериологических масках, «стреляющими» вам в лоб неким лазерным пистолетом, их глаза до невозможности серьезны. А, может, вы просто еще не понимаете выражения азиатских глаз. Натуральные персонажи то ли китайских, то ли японских фантастических комиксов оказываются работниками медицинского контроля. Сначала «птичий», потом «свиной» грипп заставил власти Китайской Народной Республики отнестись к такому контролю весьма серьёзно.

Персонажи комиксов выявили в моём самолете потенциальную опасность. Опасность, в лице весьма тучного господина, вяло отбивалась на русском, пытаясь втолковать серьезным китайцам, что происхождение его повышенной температуры идёт от сорока градусов алкоголя, а не от какого-то там заморского вируса.

Примечательно, что по возвращении в Россию в приземлившемся боинге «аэрофлота» также было объявлено о медицинском контроле. Прибывшие некоторое время ждали обещанного контроля, не дождались, и, разобрав багаж, двинулись к таможенным постам…

Пекин первоначально воспринимается как некое сплошное «Москва-сити», непрерывные массивы свежепостроенных небоскребов, широкие проспекты и развязки. Из азиатского колорита не сразу бросаются в глаза даже иероглифы. Именно они на дорожных указателях и вывесках, да исключительно китайцы на тротуарах, все же убеждают, что вы таки в Китае. Всё остальное вполне «общемировое», характерное для мегаполиса любого полушария.

Впрочем, ближе к «земле», в кварталах постарее уже можно заметить китайскую специфику. Но чтобы нахлебаться этой спецификой до отвала, надо ехать в провинцию.

Некоторое количество исторического колорита и местной экзотики ждет на знаменитой Тяньаньмэнь возле императорского Запретного города. Впрочем, граждане России, наверно, заметят, что центр Поднебесной чем-то напоминает Красную площадь и Кремль, то ли похожим красноватым цветом кирпичных стен, то ли чем-то ещё более неуловимым…

Вопреки ожиданиям, улицы и тротуары не забиты миллионами китайцев, людей в центре не больше, чем на Невском в выходной вечер. Следующее, что бросится в глаза туристу – довольно большое количество бесплатных и относительно чистых общественных туалетов. В целом привыкнув к виду европейцев на пекинских улицах, китайцы все еще удивляются, встретив «заморского черта» в общественном сортире. Их глаза забавно так расширяются на краткий миг. Ну а в центре города «лицу европейской национальности» сложно пройти и не быть атакованным при помощи плохонького английского разнообразными девицами и «художниками». Девицы активно знакомятся и предлагают пройти выпить кофе, а художники и «художники» зазывают посетить многочисленные магазинчики со всяческим китайским колоритом для интуристов.

Честно признаюсь, Императорский дворец и знаменитая огромная Тяньаньмэнь были любопытны, но не более того. Куда больше понравился Музей Народно-освободительной армии Китая – огромная коллекция самого разнообразного стрелкового и артиллерийского вооружения. Обнаружил даже автомат Фёдорова обр. 1916 г. Откуда он там? Поразил музей и обилием посетителей – толпы китайцев обоего пола и возрастов. Китайские мужики внимательно и с удовольствием рассматривали стрелковое оружие. А дети с восторгом и визгом осаждали открыто стоящую артиллерию и бронетехнику. Несколько карапузов лет 7-10 рьяно накручивали рукоятки наводки пары зениток. Задранные в небо стволы мотало во все стороны. Никто детишек от экспонатов не отгонял. Я им позавидовал.

Неплохо обстоят дела в Пекине, да и в прочих китайских городах с такси. Ездят таксисты исключительно по счетчику. Порой жульничают, но по нашим меркам как-то застенчиво и умеренно. И цены более чем умеренные. За поездку от аэропорта в центр Пекина я уплатил 73 юаня, не более 350 рублей на наши деньги. Сколько обойдется поездка на такси от Шереметьево до Кремля, я не берусь судить, как-то никогда не решался на такой подвиг…

Впрочем, мелкого криминала хватает и в Китае. Сталкивался с историей, когда у таксиста украли тот самый счетчик, оставив записку с телефоном, где обещали вернуть его за сумму в два раза меньшую стоимости нового счётчика.

- Вот при Мао Цзэдуне счётчиков не воровали! – сокрушался «шифу», китайский водитель. И что-то мне это до боли напомнило…

И с пекинским метро, и с пекинскими железнодорожными вокзалами (а их в городе несколько) разобраться не сложно, даже не зная иероглифов. Вообще вся инфраструктура Китая показалась мне куда более современной и совершенной, чем российская. Что не удивительно. У китайцев этим объектам и технике не более 10-15 лет, у нас же в основном еще советское наследие уже куда большей давности.

Даже китайские пассажирские поезда ходят с заметно большей скоростью. «Мягкий спальный» вагон, которым я отправлялся в древнюю столицу империи Тан, не хуже фирменных поездов Москва-Петербург. За бортом +40, внутри можно комфортно спать под ватным одеялом. Пассажиры – тот самый средний класс, который так любят вспоминать наши СМИ и которого, на удивление, очень немало в Китае. Это люди с уровнем жизни и проблемами потребления не ниже среднего московского. Только в Китае их немного больше чем всё население России. И если у нас «средний класс» это пена недавнего нефтегазового бума, то происхождение китайского среднего класса куда более основательное, чем крошки с барского стола собственников российских недр – бурно развивающаяся тяжелая и легкая промышленность Китая, где сотни миллионов работяг порождают и десятки миллионов среднего класса.

Вспоминаю закрытый советский справочник по Китаю, отпечатанный типографией газеты «Суворовский натиск» для Дальневосточного военного округа в конце 70- годов. Помимо данных о китайской армии и военной промышленности, не без некоторого высокомерия описаны сплошные кепки и фуфайки китайского населения. Советские люди эпохи позднего Брежнева как-то быстро забыли, что сами выглядели почти так же еще 20 лет назад. И вот прошло три десятка лет. Многое изменилось. Не уверен, что газета «Суворовский натиск» все еще куёт высокий воинский дух Дальневосточного военного округа, способного своими танковыми клиньями отбросить части НОАК в долину Янцзы. А облик современной китайской толпы ныне столь же далек от френчей и кепок председателя Мао, сколь и облик нынешней Народно-освободительной армии Китая от стрелковых колонн в ушанках и ватниках.

«Не смешно, зато про войну…»

Власти КНР вполне официально провозгласили, что планируют к середине века «догнать и перегнать» Соединенные Штаты Америки на военном поле. Уже к середине 20-х годов Китай планирует создать современный океанский флот, включая группировку атомных авианосцев. Здесь стоит напомнить, что начало строительству китайских авианосцев положено в 90-е годы ХХ века, когда Китай через подставные фирмы буквально за копейки купил в бывшем СССР тяжелые авианесущие крейсера «Минск», «Киев» и недостроенный «Варяг» (в 70-процентной готовности). Забавно, что приобретение всех этих кораблей в бывшем СССР обошлось Китаю в 33 миллиона долларов – в общем-то, цена нескольких «дач» на Рублёвке. Теперь же военные аналитики предполагают, что три будущих китайских авианосца («проект 9935») строятся в крытых доках судостроительных заводов Шанхая. В Даляне (бывшем русском Дальнем), Шанхае и Чженьцзяне уже начато строительство инфраструктуры, необходимой для базирования авианосных соединений. Прогнозируемый срок введения в строй первого китайского авианосца – будущий 2010 год.

Судя по всему, первые летчики китайской палубной авиации будут летать на самолетах российского производства («Су-33» - корабельный вариант «Су-27»). Впрочем, это могут быть уже китайские копии этого самолета - один из опытных вариантов «Су-33», оставшийся при распаде СССР, уже закуплен Китаем на Украине.

Напомню, что после распада СССР и до самого последнего времени Китай закупал в России в иные годы до 60% производимого в РФ вооружения и военной техники. Вот уже года два, как эти массовые закупки свёрнуты: Китай скопировал и освоил производство большинства аналогов нашего оружия, а то, что теперь Россия может предложить на экспорт, уже не удовлетворяет возросшие требования китайских военных. По сути, КНР высосала все, что могла, из остатков и заделов советского ВПК. Если вспомнить, что основы военной, да и гражданской промышленности современного Китая, созданы в 50-е годы ХХ века советскими специалистами, можно смело утверждать, что Россия вырастила у себя под боком первоклассную военную державу. Тут можно вспомнить историю, как в конце XIX века деньги Российской империи сыграли заметную роль в создании германской военной промышленности, и чем это обернулось для России в веке XX. Ну да это лирика, практика в том, что в этом году некоторые военные аналитики уже включили КНР в пятерку сильнейших военных держав мира, и не только потому, что НОАК это крупнейшая по численности армия на планете.

Кстати, о численности. Совокупная численность сил быстрого реагирования НОАК (ВДВ, морская пехота и части спецназа военных округов, все в 24-48 часовой готовности) превышает четверть миллиона штыков.

В годы, когда престарелый председатель Мао готовился к «встрече с Марксом», Генштаб СССР планировал против Китая своеобразный «блицкриг», по сути, увеличенное повторение Маньчжурской операции 1945 года – стремительные танковые клинья из Монголии выходили к побережью Жёлтого моря южнее Пекина, отсекая от остального Китая его столицу и промышленную Маньчжурию. Теперь времена принципиально поменялись, и Генштабом НОАК отработана глубокая наступательная операция с передвижением общевойсковых армий на глубину свыше 1000 километров. Сегодня сухопутные силы НОАК имеют возможность одним броском через Казахстан (кто-то верит в доблесть и мощь казахских батыров?) выйти к российскому южному Уралу, тем самым разрезав Россию ровно пополам, мигом отдав в руки Китая не только наш Дальний Восток, но даже нефтеносные поля Западной Сибири.

Пока всё это теория. Завтра Китай на нас не нападёт. А что будет послезавтра, не знают и в Китае…

О китайском ВПК, армии и военной доктрине можно писать ещё много. Но сказанного уже достаточно. У нас, в России слабо знают современную военную историю Китая и его военные традиции. Не помнят даже, что современный бурно развивающийся Китай создан именно военными. Конечно, глядя на успехи китайской экономики, теперь все знают старика Дэн Сяопина с его кошками, которые умели ловить мышей. Но практически никто не знает, что главным постом в своей жизни товарищ Дэн считал пост Председателя Центрального военного совета КНР. Именно военные спасли Дэна в годы «культурной революции» и именно военные привели его к власти в конце 70-х годов и удержали у власти во время бурных событий на площади Тяньаньмэнь.

Вот на этой самой Тяньанмэнь и пройдет 1 октября грандиозный военный парад НОАК и прочие празднества, на подготовку к которым Китай потратил свыше полумиллиарда долларов. А у нас никто и не вспомнит, что отец современного Китая Дэн Сяопин это не только «реформатор», но и еще один из самых успешных военачальников в истории ХХ века. Именно он, командуя фронтом Центральной равнины в 1949 году, в ходе Хуайхайской операции (кто у нас знает о ней?) окружил свыше полумиллиона оснащенных американским оружием войск Чан Кайши. Здесь по результативности с Дэном могут сравниться лишь Гудериан в 1941-ом и Жуков в 1945-ом. Но кто, в отличии он них, помнит полководца Дэна, этого китайского Фрунзе, Жукова и Косыгина в одном флаконе? А ведь потом именно Дэн руководил форсированием Хуанхэ, именно его войска входили в Шанхай и Тибет…

Кстати, Дэн не имел воинского звания, он был политкомиссаром Китайской Красной Армии. За четверть века китайской гражданской войны эти политкомиссары, по сути, выполняли при «полевых командирах» (будущих маршалах НОАК) роль своеобразных «полевых менеджеров», в задачу которых входила не столько политическая пропаганда, сколько организация жизни и экономики на территориях контролируемых красными партизанами и регулярными частями вплоть до торговли и банковской деятельности. (Ведь партизанские районы Китая насчитывали многие миллионы населения). Этот экстремальный экономический опыт потом очень пригодился Дэн Сяопину и его товарищам и в 60-е, и в 80-е годы минувшего века. А ровно 60 лет назад, 1 октября 1949 года, они стояли на Тяньаньмэнь и слушали председателя Мао, на распев читавшего: «Отныне китайский народ встал во весь рост!»

Потом едва не забитый «хунвейбинами» Дэн дотошно подсчитает и объявит, что председатель Мао на 70% был прав и лишь на 30% ошибался. Тем самым Китай и доныне избежит последствий всяческий разоблачений «культа личности», каковые до сих пор аукаются нашей России.

Кстати, чтобы закрыть здесь тему Мао. Именно он тогда в 1949-ом объединил Китай, до того почти век по сути бывший единой страной сугубо номинально, он прекратил гражданские и феодальные войны почти век раздиравшие страну. Его первые партизаны были вооружены преимущественно холодным оружием, а умер Председатель, владея ядерной бомбой, баллистическими ракетами и даже одним искусственным спутником Земли. Кстати, за всеми столь известными художествами и безобразиями «культурной революции» как-то забывают, что за 25 лет правления Мао население Китая увеличилось в два раза, и средняя продолжительность жизни китайцев тоже выросла в два раза.

Но пора бы оставить Великих и спустится к земле. Тем более, раз уж речь зашла о демографии, то пора уж поговорить о них, о бабах.

Немножко демографии

Все знают, что в Китае девочек заметно меньше, чем мальчиков. Только вот в китайских городах это не очень заметно. Китаянки, наоборот, бросаются в глаза. Правда, потом таки замечаешь, что, наверное, женщин всё же меньше, чем мужчин, иначе как объяснить их, странноватое на наш взгляд, поведение? Это у нас мужик порой ласково и по хозяйски похлопает свою даму сердца по попе. В Китае наоборот – можно заметить, как китаянка, между делом, проходя ли по улице или стоя в очереди, хлопнет своего бойфренда по пятой точке. Обратных явлений не замечено. Молодые китаянки вообще откровенно капризны во взаимоотношениях с молодыми людьми. Это бросается в глаза. Еще они откровенно и нарочито гордятся своей эмансипацией. Например, очень удивляются, когда узнают, что в России женщины, выходя замуж, всё ещё берут фамилии своих мужей. С удивлением понял, что для китаянок это признак едва ли не патриархата и домостроя.

Но вот какая штука: имеющий место быть демографический перекос, обеспечивающий «дефицит» женщин, и явная избалованность мужским вниманием молоденьких китаянок неизбежно вступают в противоречие с всё ещё достаточно традиционными нравами китайского общества. Годам к 30 такая эмансипированная дама под влиянием и своих родителей, и общественного мнения вообще неизбежно вступает в брак, где попадает под давление даже не столько мужа, сколько потенциальных дедушек и бабушек, жаждущих дождаться единственного внука (ведь политику «одна семья – один ребёнок» никто не отменял!) В итоге единственное и всеми любимое чадо рождается и радостно растет, балуемое всеми многочисленными родичами, а мамаша к 40 годам разводится, либо её бросает муж. А повторный брак женщины для всё еще консервативного китайского общества это и доныне явный моветон. Короче, эмансипация и дефицит китайских женщин, увы, не гарантируют китайским дамам безоблачного счастья.

А чтобы понять, что женщин в Китае заметно меньше мужчин – надо ехать в провинцию, в маленьких городках и сёлах представительниц прекрасной половины Китая будет куда меньше, а порой не будет заметно вообще. В крупных же городах, и тем более в университетских центрах картина будет обратная – склонные летом к очень коротким юбкам и шортикам молоденькие ханьские девы будут прямо мельтешить пред вашим заинтересованным взором. И хотя не все они симпатичны на европейский взгляд и вкус, но сногсшибательных красавиц тоже будет не мало. А иногда и много. Забавно, что ни сколько не смущаясь голых ног, китаянки как-то избегают откровенных декольте и вырезов. И ведь нельзя сказать, что многим нечего там показать, порой очень даже есть. Но вот экстремальные мини-юбки и мини-шорты это нормально, а вырез побольше – уже неприлично! Для нас странно, но факт…

Китайская молодёжь вообще бросается в глаза заметной вестернизацией. Английский язык рулит! С английским в Китае вы не пропадете, не просто легче найти работу, порой могут едва ли не бесплатно сдать вам квартиру, лишь бы могли подучить хозяев языку Британии и Штатов. Крупные города Китая забиты интернациональными брендами, а китайский глянец и гламур отличаются от общемирового, пожалуй, только наличием витиеватых иероглифов.

В общем, можно констатировать, что современные китайцы заметно вестернизированы, очень нерелигиозны и крайне аполитичны. Пресловутый «социализм с китайской спецификой» существует где-то наверху в официозе ЦК КПК и в томиках «Макэсы»-Маркса, чей «Капитал», изложенный иероглифами, можно увидеть в любом книжном магазине Китая. Чтобы понять, как далек Китай от якобы коммунистического официоза, достаточно сказать, что некогда крайне распространённое и поныне обязательное официальное обращение «товарищ» («тхунджи», по-китайски) в современном китайском слэнге имеет конкретное значение: «п.дарас». Поэтому употребляя данный официальный термин где-нибудь в горкоме партии, за его пределами даже сугубо официальный китаец будет не товарищ-«тхунджи», а господин-«сеньшен».

При этом современный Китай это страна классического мелкого и среднего капитализма. Мелкое и среднее предпринимательство в Китае, если и не процветает, то уж точно не задавлено жопой чиновничества, так как это происходит в России. Нет, и менты в Китае «крышуют», и взятки все дают и берут (не смущайтесь, один из вариантов фразы «дать взятку» по-китайски будет звучать «на х.й», именно так!) Но после некоторых практических наблюдений становится понятна кардинальная разница между русской и китайской бюрократией. Если для бюрократа РФ коррупция это главное, чем он занят на посту, а выполнение должностных обязанностей лишь досадная помеха на пути личного обогащения, то для китайского бюрократа взяточничество это приятное дополнение к его обязанностям, которые он в Китае вынужден выполнять строго и точно. Иначе ведь могут и расстрелять! Как, например, одного из мэров Пекина (доказали 3,5 миллиона неправедных долларов) Это к тому, что в Китае китайским аналогам Лужкова или Матвиенко уже бы давно намазали лоб зелёнкой, а «такого как Путин» по итогам деятельности объявили бы повесившимся на правительственной даче, как старушку Цзян Цин. Ну да это приятная лирика, оставим её и вернёмся к нашим китайцам…

Всё же мне их, граждан КНР, немного жаль. Молодые китайцы (особенно китаянки) очень трогательно удивлялись и проявляли живую заинтересованность, когда узнавали, что у меня есть, например, сёстры, младшая и старшая. Для них несколько детей в семье - это явная экзотика. Детей, особенно по вечерам, на улицах Китая много. Но практически все они единственные в семье. И выгуливают их зачастую сразу по несколько старших родственников. Это детство, конечно, счастливое. Но всё же становится как-то не уютно, если представить себя на месте такого человека: ни у него, ни у всех его друзей и знакомых не было, нет и не будет сестёр и братьев. Единственный! Не знаю кому как, а мне не по себе...

Кстати, китайские малыши с их гипертрофированно китайскими чертами рожиц очень милы и забавны. При этом они большей часть носятся в традиционных штанишках с разрезом на попе и присаживаются поср.ть-посс.ть где придётся, порой в самых неожиданных и людных местах, типа входа в супермаркет. То, что в 20 метрах стоит вполне чистый и бесплатный сортир, не волнует не только этих карапузов, что понятно, но и их чадолюбивых мамаш, что уже не вполне объяснимо.

Часть 2

Китайская диссидентствующая интеллигенция убеждена, что Россия в XIX веке оттягала у бедного Китая пол-Сибири, пол-Казахстана и даже целый Сахалин! Показательно, что у нас подрабинеки хотят «вернуть» Курилы японцам, а в Китае даже китайские подрабинеки хотят «вернуть» Сахалин китайцам.

Про уйгуров, Черкизон и китайских подрабинеков

Любопытно, что при всех расовых и культурных отличиях (а они велики) китайцы всё же отстоят от русских куда меньше, чем жители Западной Европы. Ей богу! Хотите соглашайтесь и верьте, хотите - нет. В китайцах и в китайской жизни, в их характерах, я порой находил какие-то черты, знакомые и близкие, чего никак нельзя сказать об аборигенах Запада Европы. Там абсолютно похожие на нас лица контрастировали с полным ментальным и жизненным отличием. В Китае, наоборот, за абсолютно иным фейсом порой угадывается нечто знакомое. Это не значит, что мы близки и похожи, это всего лишь значит, что Запад от нас еще дальше Дальнего Востока.

Китайцы на родине в быту обычно уступчивы и лишены показной агрессивности. Этой показной агрессивности у них еще меньше, чем у современных русских. На этом фоне уйгуры занимают нишу, абсолютно идентичную роли кавказцев в современной России. Уйгуры в Китае брутальны, шумны, агрессивны и промышляют в сферах общественного питания и мелкого криминала. Заметно, как китайцы стараются сторонкой тихо обойти шумных уйгуров. Пресловутого уйгурского нацменьшинства – на минуточку – 15 миллионов, меньшинство лишь по мерками китайского миллиарда.

Когда в древней столице империи Тан, городе Терракотовой армии, где тысячу лет назад перевели иероглифами и Библию, и Коран, вкусная китайская пища уже вставала колом в моём горле, я спасался уйгурским пловом, единственным в Китае блюдом, близким к российским вкусовым аналогам. Бородатые и молившиеся в углу на коврике уйгуры готовили отличный плов и знали десяток русских слов, из них три матерных – результат жизнедеятельности казахских студентов.

Детям казахского чиновничества уже сподручнее, дешевле и даже престижнее учиться в Китае, чем в современной России. Число казахских студентов в Китае с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Китайцы вежливо принимают в своих университетах казахских недорослей, у которых быстро рвёт крыши от местной дешевизны и доступности удовольствий. Уже к концу первого курса казахские девочки, соблюдавшие дома едва ли не все каноны ислама, начинают пить, курить и усиленно трахаться с первыми встречными.

И пару раз я был буквально потрясён, когда вдруг в общении с милыми и интеллигентными китайцами у них проскакивало обычно скрытое, но какое-то глубинное, нутряное отвращение к «этим» кочевникам. Подозреваю, что это общее отношение коренных жителей Поднебесной ко всем «варварам». Но «белых» тут спасает лишь то, что по итогам XIX и XX веков европеоиды для китайцев это представители априори богатых и сильных стран. Чего нельзя сказать о каких-нибудь монголах, тибетцах и прочих неханьских азиатах, которым не повезло жить рядом с великим Китаем.

Что же касается противоречивого отношения к «белому» Западу, то тут присутствует на первый взгляд странная, но закономерная смесь низкопоклонства перед этим самым Западом и национальной, вполне антизападной спеси. Черта, на самом деле, столь же свойственная китайскому, как и русскому характеру. В этом отношении русский с китайцем, действительно, братья на век…

Чтобы закончить с уйгурами, расскажу про то, как недавние беспорядки в Урумчи виделись в Китае. Два дня все китайские телеканалы показывали окровавленных и плачущих китаянок, пострадавших в Урумчи от уйгуров. После несчастных китаянок телеэкран показывал выступления местных синьцзянских партийных чиновников из нацменов, по внешнему виду они ничем не отличались от советских начальников из Средней Азии эпохи позднего Брежнева. Буквально через пару дней репортажи о погромах в Урумчи (где на самом деле с увлечением лупили друг друга и уйгуры, и китайцы) неожиданно сменились столь же пронзительными передачами о закрытии Черкизовского рынка в Москве. Я не шучу! Тему «Черкизона» китайское TV перетирало недели две. Выходили и новостные передачи, и глубокомысленная аналитика. Уйгурские события такого внимания, по понятным причинам, не удостоились.

Обо всем этом я вспомнил, когда по приезду из Китая посетил друзей, живущих в московском районе Люблино. При всей симпатии к китайцам, я был, мягко говоря, удивлен количеством граждан КНР, проявившихся вокруг торгового центра «Москва». До моего отъезда в Китай это был район исключительного преобладания кавказцев… Можно себе представить удивление жителей района, который превратился в «чайна-таун» буквально за пару недель. Москвичи как-то слишком быстро для себя открыли, что далекий Китай совсем рядом, можно сказать под боком, а московские чиновники продаются китайцам столь же увлеченно, сколь и кавказским мафиям. Только если за кавказцами в самом страшном случае стоят Рамзан Кадыров или Мишико Саакашвили, то за китайцами стоят силы совсем иного порядка.

Замечу, что это в Китае китайцы в целом милы и добродушны, а за пределы Китая все же попадают люди несколько иного, более брутального склада, и сама жизнь на чужбине сбивает их в агрессивные, жестко настроенные на выживания стаи, которых у китайцев не бывает в Китае. Так и наши безответные русские обыватели на Западе «вдруг» превращаются в страшную «русскую мафию».

Вернемся к китайскому телевидению. Оно довольно симпатично, и по позитивности и бодрости чем-то напоминает телевидение советское. Только программ не две или три, а двадцать или тридцать и много-много коммерческой рекламы всего и вся. Большая часть телефильмов – это сериалы, где наши воюют с немцами и белогвардейцами, то есть на самом деле это китайские коммунисты воюют с японцами и гоминьдановцами. Японцы в этих фильмах совсем как немцы в наших советских кинолентах, а гоминьдановцы совсем как белые. Впрочем, на фоне того квази-исторического дерьма, что гонят по телеящикам современной России, эти китайские сериалы даже симпатичны. По крайней мере, видно, что их создатели не воруют деньги, экономя на реквизите и батальных сценах. И исторические фильмы в Китае, это всё же исторические фильмы, а не сплошное «я так вижу» их режиссёров.

Есть сериалы и просто за жизнь, и про молодёжь, и даже аналоги наших «Ментов» и прочих «разбитых фонарей». Только Китай, при всём всевластии КПК, государство совсем не полицейское, тут не проверяют документы на улицах, железнодорожные билеты продают без паспортов и телеканалы, соответственно, не забиты ментовскими и зоновскими сериалами. А чтобы закрыть тему полицейского государства, упомяну и китайский Интернет, про контроль правительства над которым ходят страшные легенды. Без преувеличения на каждой китайской улице вы найдете один, два, а то и больше интернет-салонов, забитых китайскими тинэйджерами. По статистике постоянных пользователей Интернета в Китае в два раза больше, чем все население России. Понятно, что хоть как-то контролировать такую прорву народа в таком месте просто не реально. Поэтому, фактически, никакого контроля за мировой сетью в Китае нет, а те формальные запреты, что всё же существуют, обходятся быстро и без труда.

Упомянув телевидение и Интернет, нельзя забыть и прочую духовную пищу, а именно - книги. Большой книжный магазин в среднем провинциальном центре Китая куда больше самого большого книжного в столице России. Книг много. Лично я долго торчал у полок с военной литературой, купил в итоге книгу о создании китайской атомной бомбы и о советских специалистах в КНР в 40-60-е гг. Рядом, тоже иероглифами, лежали, например, книга о советской армии в 1941-45 гг. и книжка о дивизии «Гроссдойчланд». Это самое «Гроссдойчланд» готикой среди иероглифов смотрелось очень выигрышно.

Народу полно, по магазину носится куча детей. Стоимость книг по китайским меркам велика – как если бы у нас средняя цена стоящей книги в магазине доходила бы до 1000 рублей. Так что многие китайцы - от студентов и офисных клерков до совсем маргинально-бомжового вида товарищей - просто в наглую сидят на полу у книжных полок и читают, благо магазин ещё и с кондиционированием и бесплатными туалетами на каждом этаже. К этим читателям продавцы не имеют претензий, никто их не попрекает и не гонит.

Что касается качества научных трудов, можно привести сравнение двух очень специфичных изданий, а именно «Русско-китайского военного словаря». Дело в том, что в России существует единственный русско-китайский словарь этой тематики, изданный в 2000 году тиражом в 1000 экземпляров. Словарь создан профессором Клениным. Это не только крупнейший русский специалист по данной теме, это еще и человек в июле 1941-го под Псковом подбивший немецкий танк! Два ордена Красной Звезды, ранение, бои за Ржев... Профессор и полковник, крупнейший русский специалист по китайскому языку вообще и его военной сфере в частности. Похоже последний из той ещё плеяды военных русских востоковедов... При этом китайские специалисты по военному русскому языку танков не подбивали, но издают свой в три раза более толстый вариант «Русско-китайского военного словаря» с пугающей регулярностью и куда большими тиражами. В РФ же данный словарь Кленина издан даже не государством, а на деньги его учеников. Одним словом, ситуация с военными словарями в РФ и КНР вполне соответствует их нынешней военной подготовке.

Нельзя не упомянуть и, выражаясь по-ленински, гавно нации – интеллигенцию. Китайские интеллигенты хорошо помнят, что Россия в XIX веке оттягала у бедного Китая пол-Сибири, пол-Казахстана и даже целый Сахалин, куда изредка заплывали чиновники Маньчужрской династии. Правда, пока эти воспоминания не многим живее наших вздохов о дёшево проданной Аляске. Но показательно, что у нас подрабинеки хотят «вернуть» Курилы японцам, а в Китае даже китайские подрабинеки хотят «вернуть» Сахалин китайцам.

Некоторые исторические параллели

Про мега-карнавал на 1 октября 2009 г., когда тысячелетний Китай с помпой отметил своё 60-летие, можно смело сказать – мы, русские, чужие, но отнюдь не случайные на этом празднике жизни. Роль, которую мы сыграли в становлении нового Китая, была огромной.

Маньчжурская династия, правившая Китаем, как и Романовы Россией, с начала XVII века, рухнула в 1911 году в ходе так называемой Синьхайской революции. У нас много любят говорить про роль кайзеровских спецслужб в русской революции, но напрочь забыта роль царской разведки в революции китайской. А между тем, первое антиманьчжурское выступление Синьхайской революции началось именно на территории русской концессии, где китайские революционеры, по странной случайности хорошо знакомые с русским консулом, хранили своё оружие… Очень поучительная история из цикла «не рой другому яму».

Далее. Оба ныне существующих в мире китайских государства – Китайская Народная Республика (на материке Китая) и Китайская Республика (на Тайване) во многом являются плодами внешней политики СССР и зародились в военной школе Вампу в далеком городе Гуанчжоу на юге Китая, которую создали в 1923 году советские военные специалисты. Эта тема тоже давно забыта. У нас не помнят, сколько русских людей воевало на китайской земле в 30-е годы. Не помнят, что создание централизованного управления партизанами и системную эвакуацию в тыл военной промышленности советские специалисты впервые опробовали именно в Китае в 1937-39 гг. Не помнят, что будущий герой Сталинграда и будущий маршал Чуйков поехал на Волгу в 1942 году прямо из Китая с поста главного военного советника. А до него эту роль некоторое время выполнял будущий супер-предатель, а тогда перспективный генерал Власов (говорят, был замечен в интимной связи с супругой генералиссимуса Чан Кайши, правда, свечку никто не держал…)

Не оценили наши историки и значения слов, произнесённых весной 1950 г. человеком №2 в сталинской иерархии В.М.Молотовым: «...Самым важным результатом победы союзных стран над германским фашизмом и японским империализмом является торжество национально-освободительного движения в Китае... После Октябрьской революции в нашей стране победа народно-освободительного движения в Китае является новым сильнейшим ударом по всей системе мирового империализма и по всем планам империалистической агрессии в наше время».

Может показаться странным, что высшие советские лидеры считали главным результатом Второй мировой войны 1939-45 гг. победу китайских коммунистов. Но задумаемся. Разгром гитлеровской Германии был для СССР вопросом выживания, а вопрос выживания – это главная цель лишь для малых и средних государств. Основной вопрос великих держав – доминирование на планете. Уничтожение Германии и контроль над Восточной и Центральной Европой, безусловно, усилили значение СССР в мировой политике. Но СССР был крайне ослаблен минувшей войной, к тому же США обладали монополией на ядерное оржие. Поэтому, именно победа коммунистов Китая и создание собственного ядерного оружия, что произошло практически одновременно в 1949 г., дали СССР возможность уверенно и обоснованно заявить претензии на мировое лидерство, не только в идеологическом, но и в практическом плане.

Соединение ресурсов СССР и союзного Китая открывали для всего советского блока самые блестящие стратегические перспективы, о которых было невозможно и думать до 1949 года. Не случайно именно в 1950 г. начинается стратегическое наступление советского блока во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе: комммунистические армии и повстанцы воюют в Корее, Вьетнаме, на Флилиппинах, в Малайзии и Индонезии…. Впрочем, всё это ныне лишь приятные воспоминания о геополитике, ненужное приложение к нефтегазовой трубе.

Ближайшим аналогом китайского октябрьского юбилея сегодня видится СССР 1977 года, отмечающий 60-летие своего «Великого октября». 60-летний СССР и 60-летняя КНР очень похожи: обе вступили в свой седьмой десяток сверхдержавами, за которыми с завистью или страхом наблюдает весь остальной мир.

Достижения и успехи Китая наглядны и бесспорны, его проблемы значительны и несомненны. Возможно, эти успехи будут расти, а проблемы решаться за наш счёт. Но виноват в этом будет уж никак не Китай, точнее, не только Китай.

Мы, русские, ничем не хуже и не лучше китайцев. Когда мы бывали сильны, мы отхватывали куски наших соседей. И это правильно. А будем дальше успешно развивать нашу слабость вместе со всякими «нанотехнологиями», наши соседи, закономерно, отхватят куски у нас. И если кому-то очень хочется знать, насколько опасен современный Китай для современной России, то в первую очередь надо смотреть не на Китай, а на Россию. Кстати, следующей заметной новостью на китайском TV после «Черкизона» была авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

(с)

@темы: Китай, Армия, Интересности, Политика, Статьи