В мире ослепленных тьмой может солнцем показаться пламя от свечи

Оригинал взят у wolf_kitses в К психологии межнациональных конфликтов

Я писал, что межнациональная (и прочая межгрупповая) ненависть возникает из конкуренции и питается ею, даже в условиях избытка ресурсов, при отсутствии очевидных нехваток работы и других форм «борьбы за существование». Уменьшение ненависти требует изменения социальных отношений в среде, объединяющей эти две группы: коротко говоря, от конкуренции «команд» надо перейти к сотрудничеству личностей. Это работает даже при застарелой (и подогреваемой) ненависти. Эти исследования были продолжены и развиты.

читать дальше

Если два агента сотрудничают, их близость усиливается; в противном случае она уменьшается. Их ответы определяются случайно, но степень близости может оказать влияние на склонность к сотрудничеству или измене. Чтобы сотрудничающие агенты могли сформировать более многочисленную группу, модель позволяет им «сплетничать» и объединять союзы. После взаимодействия двух агентов соответственным образом изменяется степень их близости с третьими лицами. Так, если агенты А и Б близки и агенты Б и В тоже близки, то A станет ближе к В. В конце концов формирование группы свелось к двум простым правилам — законам взаимности (рука руку моет) и транзитивности (друг друга — мой друг). Группы достоверно формируются на разных уровнях того и другого, то есть появляются группы агентов, которые очень близки друг к другу и в то же время очень далеки от всех остальных.

Люди, которые близки, сотрудничают, одновременно конкурируя с теми, кто отдалён (иными словами, избегают взаимодействия и действуют эгоистично, сталкиваясь с ними). Выяснилось также, что уровень взаимности и транзитивности не сильно влияет на размер и количество групп и что рост населения приводит к формированию нескольких многочисленных групп, а не большого количества маленьких[1].

Большинство теорий формирования групп гласит, что людей соединяют существующие до этого момента общие черты: этническая принадлежность, верования, любовь к спортивной команде. Иными словами, играет роль такой сложный фактор, как культурная идентичность. Однако данное исследование говорит, что достаточно простого желания помогать одним и наносить вред другим, то есть противопоставления «мы — они»».

См.оригинал работы. Важно подчеркнуть, что это формирование антагонистических групп (всё сильней противопоставляющихся друг другу) идёт в исходно гомогенной популяции.

Отсюда следует, что капитализм как конкурентное общество, где личности опасно приближены к социобиологической идеализации «эгоистических индивидов[2]» (к которым только и применима «дилемма узника») неизменно приводит к национализму и ксенофобии, вследствие культивирования идентичностей групп как средства сплочения каждой из них и межгрупповой неприязни, возникающей вследствие конкурентного характера отношений. Дело в том, что возможность кого-то угнесть по признаку национальной или иной принадлежности[3], дает каждому в группе угнетателей большее конкурентное преимущество (в виде устранения значительной части «чужих» из соревнования на равных), чем любые его собственные способности и достоинства.

Действительно, в модели группообразования, описанной выше, конкуренция усиливает случайные флюктуации в виде союзов, первоначально временных, неустойчивых в силу «эгоистичности» моделируемых индивидов. А потом в силу названного преимущества союзы делаются всё более устойчивыми и всё более притягательными для индивидов, ещё не определившихся с принадлежностью до конца – и всё более противопоставленными друг другу, конечно.

Точно также как вынужденная солидарность угнетённых, с пропитывающей её враждой и ненавистью к первой группе, в условиях угнетения делается единственной их поддержкой и опорой, и здесь культивирование «национального» (позитивного – своего, негативного чужого) даёт больший выигрыш, чем собственные достоинства и способности. Дальше соответствующие чувства у тех и других «цепляются» за любые бэджики, относящиеся к межгрупповым различиям, от разницы в цвете кожи до языка — и понеслась…

Важно подчеркнуть, что этот эффект в полной мере присутствует при группировке людей по совершенно случайному признаку (и группировка по национальному признаку часто – но ошибочно – мнится природной). Вот хороший пример формирования предрассудка со следующим из него пренебрежением и дискриминацией «из ничего».

Эллиот решила, что для их нормального развития важно дать почувствовать детям, что такое стереотипы и дискриминация. Для этих целей Эллиот разделила учеников третьего класса по цвету глаз. При этом она сказала ребятам, что голубоглазые люди лучше кареглазых – они умнее, приятнее, они честные и так далее. Кареглазые ученики должны были надеть на шею специальные воротнички из ткани, чтобы можно было определить, что они принадлежат к неполноценной группе. Голубоглазые получили особые привилегии; они могли дольше играть на перемене, в кафетерии им давали вторую порцию еды, их чаще хвалили в классе и тому подобное. Как отреагировали дети?

Уже через несколько часов после начала эксперимента в классе сформировалась миниатюрная модель общества с предрассудками. Если раньше дети были сплочённой, дружной группой, то как только возникло разделение, тут же появились проблемы. Чувствовавшие превосходство голубоглазые дети смеялись над кареглазыми, отказывались с ними играть, ябедничали на них учителю, придумывали для них новые ограничения и наказания и даже устроили потасовку в школьном дворе. «Неполноценные» кареглазые дети стали смущаться и впадать в депрессию. В тот день, когда проводился эксперимент, они показали на контрольной работе сравнительно плохие результаты.

На следующий день мисс Эллиот поменяла стереотипы, относящиеся к цвету глаз. Она сказала, что совершил ужасную ошибку – в действительности кареглазые люди гораздо лучше других. Она велела кареглазым детям надеть свои воротнички на голубоглазых. Кареглазые с ликование выполнили указание учительницы. Ситуация совершенно изменилась, и они взяли реванш.

С утра на третий день мисс Эллиот объяснила ученикам, что познакомила их с понятиями «предрассудки» и «дискриминация», чтобы дети смогли понять, что значит быть в этом обществе цветным».

То есть капитализм не просто разделяет людей и сталкивает в конкуренции, из которой буржуи извлекают свою прибыль (по американской пословице, из людей добывают деньги, как из скота сало). Он сбивает людей в группы, в каждой из которых культивируются признаки принадлежности, в оппозиции к негативно воспринимаемым признакам «чужого». Эти последние по происхождению исторически молодые, несущественные и/или случайные, но воспринимаются как важные, неотъемлемые и вечные (в том числе заведомо менее значимые при оценке склонностей, возможностей и человеческих качеств конкретного человека, чем черты его собственной личности).

Это и есть иллюзия, связанная с понятием нации, с верой в то, что эти последние – сколько-нибудь естественные, а не воображаемые сообщества. Примерно как религиозность предполагает веру в несуществующего бога; поэтому религия всегда предстаёт усилителем и закрепителем «национального» и национализма: когда к множеству признаков, разделяющих группы, ещё добавляются различия в вере, воспринимаемые их адептами как сверхценные, легче принять, что и прочие признаки – это не беджики, а нечто существенное.

Здесь видим красивый изоморфизм между эволюционной биологией и социальными науками. Ведь точно по той же схеме половой отбор у разных видов животных увеличивает брачные украшения, делает их гротескными и пр., только вот «украшения» связанные с национализмом, не так позитивны в эстетическом плане. Хотя столь же затратны и рискогенны, как брачные, отчего к ним сполна применима концепция гандикапа А.Захави, включая «не то» национальное или расовое происхождение слишком многих лидеров и активистов неонацистских групп.

Там самцы ткачиков-вдовушек состязаются за внимание самок, выбирающих, у кого хвост длинней, и длина хвоста выходит за пределы естественного, что самому самцу неудобно и где-то опасно. Здесь политики и журналисты состязаются между собой – за внимание общества, заражаемого национализмом последовательно и упорно, и поэтому предпочитающего тех, к то дальше продвинулся по части любви к своим и ненависти к чужим. Последняя всё больше выходит за рамки разумного, начинается война с символами и носителями противоположных, интернационалистских идей (рушат памятники Ленину и преследуют «Боротьбу»

. А потом начинают бить и убивать всех, кому не нравится националистический угар – или чужой, или вообще.

. А потом начинают бить и убивать всех, кому не нравится националистический угар – или чужой, или вообще.Действительно, национальная ненависть как устойчивое чувство, со своими теориями, почему одни лучше, другие хуже, чужда докапиталистическим обществам[4]. Там разные этносы занимали разную нишу, экологическую и хозяйственную, которую не предполагалось менять (как не предполагалось равенства относящихся к ним лиц, даже в теории). Часто они были связаны узами социального контракта, но даже когда недолюбливали и громили друга, у них не было общего поприща для межгрупповой конкуренции, которая ненависть создаёт и поддерживает, по Шерифу.

Так, проникновение капитализма в среду народов Поволжья не только резко обострило конфликты между представителями разных хозяйственных укладов, ранее комплементарными, с соответствующим обострением ненависти, но создало дискредитирующие представления о «чужом», питавшие эту последнюю, продолжавшие её в будущее и пр. (См. С.В.Голикова, 2003. «Самоуправление у народов Урала в пореформенный период». Источник \\ фотографии страниц — 1, 2, 3, 4)

И математическое моделирование показывает, что при капитализме этнический конфликт можно прекратить, лишь разделив враждующие стороны. Поскольку его причины социальны, а этничны (национальны, религиозны и пр.) лишь формы проявления, тенденция винить в проблемах и бедах «чужаков» без этого разделения остаётся, но сами проблемы и беды не разрешаются. Потом, после раздела — иногда — у людей появляется шанс понять, что главный враг каждой общины, нации и пр. в её собственной среде. И перестают поддерживать собственную элиту, которой всякий выплеск социального недовольства вовне исключительно выгоден — а значит, она склонна продолжать конфликты этнические.

Дальше люди переключаются от этнического конфликта, который осмысленного разрешения не имеет, к классовой борьбе, в которой возможен и осмыслен успех — в отличие от «побед» в межэтническом противостоянии.

«В Швейцарии проведены испытания компьютерной модели того, как этническая напряжённость может привести к вспышке насилия.

Выяснилось, что в этой стране всё спокойно. За исключением одного региона.

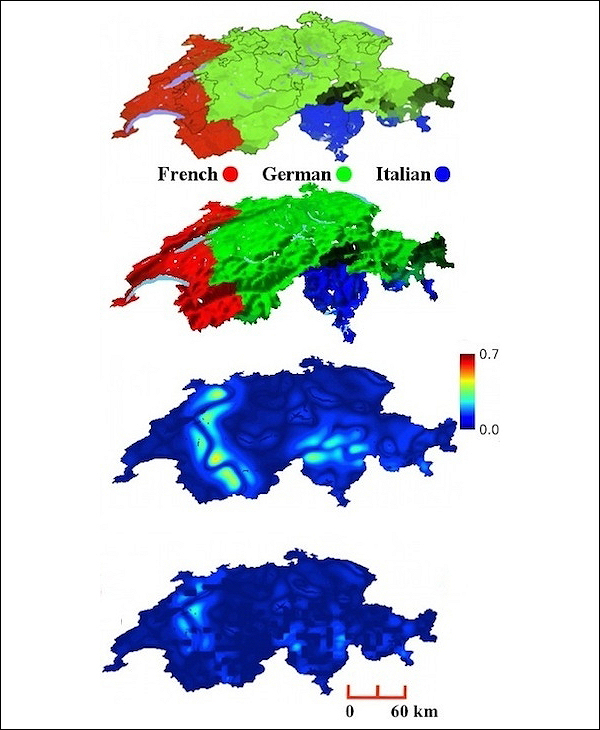

Сверху вниз: языковая карта Швейцарии; та же карта и степень напряжённости с учётом топографических границ; то же с учётом политических границ, но без учёта топографии; то же с учётом топографии (здесь и ниже изображения Rutherford et al. / arXiv).

Модель, понятное дело, пропускает данные через конвейер сложных математических процессов, но в основе имеет довольно простое географическое допущение: насилие возникает там, где накладываются друг на друга политические, топографические и этнические границы. Разработали эту красоту исследователи из Института сложных систем Новой Англии (США). Хотя модель находится на ранней стадии тестирования, Швейцария — уже третья страна, на которой её проверили. Судя по первым результатам, вспышки насилия на этнической почве можно предсказывать.

«Размышляя о войне и мире, люди пытаются понять, что самое важное в истории той или иной группы: социальные структуры, экономика, власть? — говорит президент института Янир Бар-Ям. — Мы предположили, что на первом месте география».

Согласно модели, межгрупповое насилие не возникает, когда выполняется одно из двух условий: либо общины настолько хорошо интегрированы, что ни одна группа не занимает доминирующего положения, либо интеграция отсутствует, и одна из групп доминирует, но политические и географические границы совпадают с демографическими. В противном случае появляется напряжённость, ведущая к насилию. Большие группы определяют правила игры, меньшинство начинает бунтовать. «Насилие возникает из-за неправильных границ между группами, а не в результате того, что конфликт внутренне присущ отношениям этих групп», — пишут исследователи на сайте arXiv.

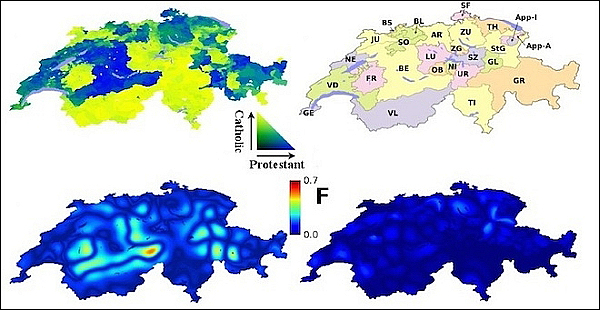

Авторов модели можно заподозрить в редукционизме: мол, сводят сложную социальную действительность к нескольким чётким параметрам. Однако в 2007 году модель верно рассчитала вероятность локальных вспышек насилия в Югославии и Индии. Затем её было решено проверить на Швейцарии — стране с априорной социальной стабильностью и всеобщим процветанием, несмотря на, казалось бы, взрывоопасное смешение культур, языков и религий. Исследователи взяли результаты переписи населения с учётом географических аспектов и отдали их на растерзание переработанным уравнениям, с помощью которых обычно определяются края и границы в задачах на машинное зрение. В итоге была получена базовая карта рисков возникновения междоусобиц, на которую наложили карту Швейцарии со всеми её горами и озёрами.

Оказалось, что Швейцария могла превратиться в новую Северную Ирландию, но не превратилась, поскольку умные люди провели правильные границы между кантонами. Определённый риск есть только на северо-западе, где сосуществуют французские и немецкие общины. В 1970-х там и впрямь было не очень спокойно.

Г-н Бар-Ям резонно полагает, что его модель имеет смысл использовать для информирования дипломатов и даже политических реформ. «Склонность к насилию везде одна и та же — что в Югославии, что в Швейцарии», — подчёркивает исследователь.

По часовой стрелке сверху слева: протестантские (синий) и католические (жёлтый) регионы Швейцарии; карта кантонов страны; риск насилия, рассчитанный без учёта границ кантонов; риск насилия с учётом административных границ».

Дмитрий Целиков. Компьютерная модель войны и мира с успехом прошла новое испытание.

Поэтому так важны призывы к миру, и требования прекратить войну, вроде резолюции Минской антивоенной конференции, даже если сам текст мало напоминает резолюцию, а с рядом формулировок нельзя согласиться — тут важен почин!

С другой стороны, восстание Юго-Востока против фашистского режима в Киеве носит отчётливый классовый характер, неслучайно не только восставшие, но и всё население непокорного региона третируется майданными симпатизантами в терминах социального расизма, а то и просто выводится из числа людей. Об этом хорошо написал донбасский анархист Егор Воронов: Читать далее

@темы: Социалка, Интересности, Статьи