В мире ослепленных тьмой может солнцем показаться пламя от свечи

12:20

Трудимся

Редакция № фих знает какая...

Дорогие любители позднего русского средневековья! На ваше растерзание представляются набросок статьи по тягиляю (или тягеляю?), которую я надеюсь написать когда стану толстым бородатым доктором ист. наук. Пока же прошу вас удовольствоваться тем, что есть. Заранее предупреждаю, ниже описан вариант тягиляя, предназначенного исключительно для спортивного применения. В этой статье не рассмотрены различия между «тягиляем» и «тягиляем тонким», равно не упомянут "тягиляй" как вид одежды. В ней наверняка есть ляпы, в связи со скудной источниковой базой и «малограмошностью» автора. Так что до «докторского уровня» ее еще дорабатывать и дорабатывать и на особую историчность мы не претендуем. Посему ожидается конструктивная критика, а не вопли про "марсианство".

Автор выражает особую благодарность Пану Колгоспныку из «клуба исторического моделирования и фехтования «Паладин»» за своевременную и конструктивную критику.

Надюсь совместные усилия господ форумчан позволят этому гадкому цыпленку превратиться в нечто более подобающее.

Тягиляй.

Спортивный вариант русского набивного доспеха.

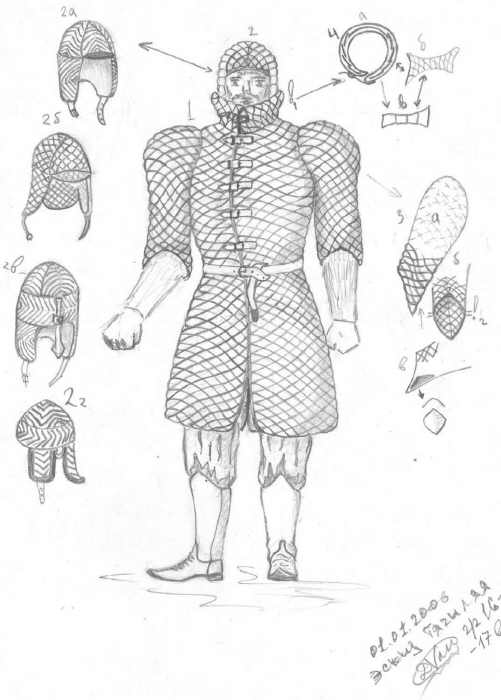

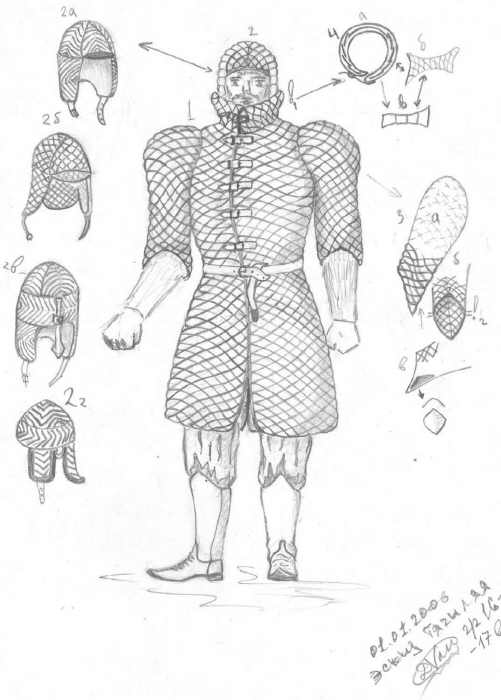

На рисунке представлен условно «спортивный» вариант тягиляя - набивного доспеха, имевшего хождение в России и у ее соседей в 16-17 в. В этот вариант тягиляя внесено несколько современных конструктивных изменений, предназначенных для адаптации к реалиям исторического фехтования. Также на рисунке дано несколько вариантов «шапок бумажных», защитных головных уборов гипотетически применявшихся в качестве подшлемника или легкого шлема там же и в тот же период. На рисунке даны общий вид тягиляя и шапки бумажной, вид спереди, а также схема ворота и рукава. Изображенные на рисунке предметы воспроизводились в первую очередь по гравюрам Герберштейна, рисункам Пальмквиста, картине «Битва под Оршей» и по предметам из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Конечно, маловато будет, но пока приходится обходиться чем есть. На рисунке приведен общий вид тягиляя и шапки бумажной, вид спереди + схема ворота и рукава.

В отличие от историчного варианта, в данном воротник стеганый, запашной и застегивается ремнем. При историчном варианте ворот, по всей видимости набивной и значительной высоты. Горло и нижняя часть лица открыты и могли защищаться разве что бармицей мисюрки или др. шлема. Это хорошо видно на гравюрах Герберштейна. При использовании шлема с нащечниками, между лицевой маской и нащечником образуется дыры, открывающие горло, шейные артерии и даже межключичную впадину. При использовании вместо маски наносника-стрелки в добавок открыто и все лицо. Нам таких дыр в системе безопасности не надо. Из соображений улучшения защитных свойств предлагаем сделать воротник стеганым, запашной и застегивается ремнем. Защитный ворот усилен стальными пластинами (см. схему 3) 2мм. толщиной. Другим вариантом усиления может быть изготовление ворота на основе полосы толстого войлока. Такой запашной ворот вкупе с нащечниками «шапки бумажной» обеспечивает, по-моему, большую степень защищённости лица и шеи по сравнению аутентичным воспроизведением перечисленных элементов.

Важный момент. Обратите внимание как сочетается с высоким воротом шапка бумажная. Она лишь немного заходит задней частью под ворот. Здесь сделан расчет на то, что место стыка будет закрыто задней частью шишака или ерихонки (затыльником из одного сегмента или «рачьим хвостом» как например на ерихонках из Оружейной палаты), которая ляжет поверх ворота. Такая схема обеспечивает голове нормальную подвижность при хорошей защищенности шеи. Своеобразный вариант в этой схеме дает шапка 2г на рисунке, которая использовалась как шлем и имеет заднюю часть как у шишака (подробнее о типе 2в и 2г ниже). При этом, я вижу два варианта посадки шлема на шапку в сочетании с воротом тягиляя: шлем (шишак, ерихонка или кабассет) застегивается подбородочным ремнем, который также прижимает нащечники шапки. Нащечники шлема связываются шнурком за петли. После чего ворот поднимается и застегивается, закрывая шею окончательно. Историческая достоверность такого варианта не подтверждена, но зато он обеспечивает приемлемый уровень защиты нижней части лица и шеи. В варианте с воротом запашным, но не застегивающимся, тот фиксируется в поднятом положении нащечниками шлема (такую схему кажется использует Владимир Терехов из Тулы). Отметим, что историчный вариант ворота доходил по высоте (судя по рисункам) до уровня глаз, и при этом закрывал лицо и голову в основном от боковых ударов.

Общая длина тягиляя на рисунке чуть ниже колена, тогда как судя изображениям его длина была по колено ровно. См. изображение спешенного всадника поместной конницы и Герберштейна. При "высокой" посадке в седле, характерной для поместной конницы, пола должна провиснуть за счёт изгиба ноги. Что давало практически полную защиту всей ноги, как это заметно на гравюрах. Учитывая, что сейчас лишь очень малая часть реконструкторов может похвастаться наличием верховой лошади, использование тягиляя такой длины представляется нам опасным в плане защищенности колена. К сожалению, достоверных сведений о параметрах «пехотного» тягиляя у нас нет и здесь приходиться довольствоваться собственными домыслами. Предложенный вариант ходьбе не мешает, при том, что хорошо закрывает бедра и колени. На турнире или в бугурте, ногу ниже колена можно защитить поножем (бутурлыком). Хотя конечно лучше не ограничиваться в защите бедра-колена только полой. Для 16 –17 вв известно значительное количество бахтерных набедренников турецкого происхождения, которые хранятся в ГИМе и в музеях Турции. Один кольчужный набедренник лежит также в Оружейной Палате. Фотографии почти всех их приведены в Аствацатурян "Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического Музея".

Особый интерес представляют рукава. По дошедшим изображениям они коротки, имеют вид несколько бочкообразный и прикрепляются к корпусу «фонариком», таким образом, что начинаются как бы от ворота и доходят примерно до середины плеча или до локтя. Такой крой позволяет свободно двигать руками при стрельбе из лука или пищали и в рукопашной. Но при таком варианте остается открытой зона локтя. На рисунке дана схема прикрепления рукава не аутентичная, более того, такой рукав должен пришиваться к корпусу напрямую только сверху, а снизу через ненабивные ластовицы иначе не сможет двигаться. Некоторые детали картины "Битва под Оршей" позволяют предположить существование рукава удлиненного, до локтя. Скорее всего, они крепились так же как короткий рукав, а подвижность плечевого сустава в них обеспечивалась значительной шириной. На рисунке и гравюрах это заметно по раздутию рукавов в области плечевого сустава и значительно большим диаметром рукава относительно плеча. Защита локтя в таком случае осуществлялась за счет наползания рукава на длинный и глубокий створчатый наруч, что отображено на рисунке. В качестве возможного дополнительного способа защиты локтя возможна стальная вставка в немного вытянутую нижнюю оконечность рукава. Стрельба из лука в таком варианте может быть затруднена, но это требует проверки.

В остальном, покрой тягиляя очень похож на кафтан. От приталенной корпусной части, с высоким воротом вниз отходят конусом полы, имеющие на подоле по бокам клиновидные вставки примерно 10 см. в ширину на 15-20 см. в высоту. Сзади полы тягиляя очевидно должны иметь разрез длинной примерно до середины бедра или выше (в случае кавалерийского применения).

На рисунке дан способ застегивания тягиляя с нахлестом пол до 15 см, с фиксацией на пряжках. Историчный тягиляй застегивался на пуговицах встык. Вариант же на рисунке взят с татарского стёганного кафтана (образец такого хранится в Варшавском музее). Первый способ для спортивного применения предпочтительнее, в силу простоты, надежности и лучшей защиты. Согласитесь, иметь в области солнечное сплетение–живот-пах двойной слой набивки не так уж и плохо.

Также ходят упорные слухи, что в тягиляи могли зашивать куски кольчуги, проволоку и др. подобные материалы, но тут следует проявить осторожность, так как базируются они на рассказах экскурсоводов из Оружейной Палаты о тягиляе Ивана Грозного, в пересказе третьих лиц. С точки зрения защитных качеств вшивание в тягеляй кольчужного полотна представляется нам излишним. Это утяжеляет конструкцию, при том что выигрыш в защитных свойствах с учетом современных реалий фехтования незначителен.

Материал: на внешний слой грубое сукно или шерстяная ткань или возможно несколько слоев льна. Внутренний слой скорее всего 1 или 2 слоя льна. Причем, судя по тягиляю Ивана Грозного, материал использовался одинаковый для всех. Набивка – льняной очес, конский волос, рубленный войлок или пенька. Конский волос зашивать в воротник не советую. Колет-с…

Шапка бумажная

Шапка бумажная - разновидность легкого боевого наголовья (гипотетически - подшлемника), использовавшегося в России в 16-17 в. Как видно из названия, изготовлялась из хлопчатобумажной ткани (по крайней мере внешний слой). Внешне она выглядит как набивная или стеганная шапка, с нащечниками (на рис. 2а и 2в), иногда с козырьком (на рис. 2б) и иногда с затыльником как на шишаке (на рис. 2б и 2г).

В целом шапки бумажные можно подразделить на два основных типа: гипотетически спользовавшиеся как подшлемник или как боевое наголовье. Первые отличаются невысокой тульей, отсутствием стрелки-наносника и подбородочных ремней (наличие их на рисунке ошибка). Известны как набивные, так и стеганные варианты (на рис. 2б и 2а). Вторые имели наносник, по всей видимости, металлический каркас, к которому он крепился и были набивными (на рис. 2б (вероятно, т.к. имеет затыльник), 2в и 2г (на 2г наносник не виден)). Могли иметь как высокую (на рис. 2в), так и невысокую (на рис. 2г) тулью, в последнем случае вероятно предполагалась возможность ношения шлема или мисюрки. Шапки, не имевшие затыльника, скорее всего, предназначались для ношения с тягеляем, имевшим высокий ворот, что было более подробно разобрано выше.

Писано в лето 2006 от Р.Х. придворным хронистом маркграфа сэра Леона де Маневье, Ваном.

Др. изображения

Летин Поместная онница 16 в

http://static.diary.ru/userdir/1/7/...536/7033245.jpg

Кафтан, изображение и журнала "Цейхгауз"

http://static.diary.ru/userdir/1/7/...536/7033297.jpg

Историческая справка

Тягеляй известен по следующим памятникам:

(Люди добрые! У меня нет нормальных изображений ряда источников, поделитесь кто может)

- гравюрам Герберштейна

Часть гравюр http://historydoc.edu.ru/catalog.as...cat_ob_no=12192

Текст его книги: http://historydoc.edu.ru/catalog.as...cat_ob_no=12192

- картине «Битва под Оршей»

Картина "Битва под Оршей" 1514 г.

В цвете (ОЧЕНЬ большая картинка) http://www.istorija.net/photos/get-...asp?photoid=438

Обсуждение на ТожеФоруме, она же, но порезанная на кусочки и с комментариями:

http://www.tforum.info/cgi-bin/ikon...=ST;f=27;t=5023

Еще фотографии

http://foto.inbox.lv/semkov/Battle_of_Orsha

- предметам из собрания Оружейной палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии и изображения] пока подбираются

Шапка бумажная известна в основном по собранию Оружейной Палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии] У Висковатова + фотографии из каталогов собрания, пока подбираются

Помимо этих источников, для создания данной стилизации были использованы (вот этого у меня вообще нет, видел всего несколько раз):

- рисунки Пальмквиста

- стёганый татарский халат из собрания Варшавского музея [приложить фото]

Дорогие любители позднего русского средневековья! На ваше растерзание представляются набросок статьи по тягиляю (или тягеляю?), которую я надеюсь написать когда стану толстым бородатым доктором ист. наук. Пока же прошу вас удовольствоваться тем, что есть. Заранее предупреждаю, ниже описан вариант тягиляя, предназначенного исключительно для спортивного применения. В этой статье не рассмотрены различия между «тягиляем» и «тягиляем тонким», равно не упомянут "тягиляй" как вид одежды. В ней наверняка есть ляпы, в связи со скудной источниковой базой и «малограмошностью» автора. Так что до «докторского уровня» ее еще дорабатывать и дорабатывать и на особую историчность мы не претендуем. Посему ожидается конструктивная критика, а не вопли про "марсианство".

Автор выражает особую благодарность Пану Колгоспныку из «клуба исторического моделирования и фехтования «Паладин»» за своевременную и конструктивную критику.

Надюсь совместные усилия господ форумчан позволят этому гадкому цыпленку превратиться в нечто более подобающее.

Тягиляй.

Спортивный вариант русского набивного доспеха.

На рисунке представлен условно «спортивный» вариант тягиляя - набивного доспеха, имевшего хождение в России и у ее соседей в 16-17 в. В этот вариант тягиляя внесено несколько современных конструктивных изменений, предназначенных для адаптации к реалиям исторического фехтования. Также на рисунке дано несколько вариантов «шапок бумажных», защитных головных уборов гипотетически применявшихся в качестве подшлемника или легкого шлема там же и в тот же период. На рисунке даны общий вид тягиляя и шапки бумажной, вид спереди, а также схема ворота и рукава. Изображенные на рисунке предметы воспроизводились в первую очередь по гравюрам Герберштейна, рисункам Пальмквиста, картине «Битва под Оршей» и по предметам из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Конечно, маловато будет, но пока приходится обходиться чем есть. На рисунке приведен общий вид тягиляя и шапки бумажной, вид спереди + схема ворота и рукава.

В отличие от историчного варианта, в данном воротник стеганый, запашной и застегивается ремнем. При историчном варианте ворот, по всей видимости набивной и значительной высоты. Горло и нижняя часть лица открыты и могли защищаться разве что бармицей мисюрки или др. шлема. Это хорошо видно на гравюрах Герберштейна. При использовании шлема с нащечниками, между лицевой маской и нащечником образуется дыры, открывающие горло, шейные артерии и даже межключичную впадину. При использовании вместо маски наносника-стрелки в добавок открыто и все лицо. Нам таких дыр в системе безопасности не надо. Из соображений улучшения защитных свойств предлагаем сделать воротник стеганым, запашной и застегивается ремнем. Защитный ворот усилен стальными пластинами (см. схему 3) 2мм. толщиной. Другим вариантом усиления может быть изготовление ворота на основе полосы толстого войлока. Такой запашной ворот вкупе с нащечниками «шапки бумажной» обеспечивает, по-моему, большую степень защищённости лица и шеи по сравнению аутентичным воспроизведением перечисленных элементов.

Важный момент. Обратите внимание как сочетается с высоким воротом шапка бумажная. Она лишь немного заходит задней частью под ворот. Здесь сделан расчет на то, что место стыка будет закрыто задней частью шишака или ерихонки (затыльником из одного сегмента или «рачьим хвостом» как например на ерихонках из Оружейной палаты), которая ляжет поверх ворота. Такая схема обеспечивает голове нормальную подвижность при хорошей защищенности шеи. Своеобразный вариант в этой схеме дает шапка 2г на рисунке, которая использовалась как шлем и имеет заднюю часть как у шишака (подробнее о типе 2в и 2г ниже). При этом, я вижу два варианта посадки шлема на шапку в сочетании с воротом тягиляя: шлем (шишак, ерихонка или кабассет) застегивается подбородочным ремнем, который также прижимает нащечники шапки. Нащечники шлема связываются шнурком за петли. После чего ворот поднимается и застегивается, закрывая шею окончательно. Историческая достоверность такого варианта не подтверждена, но зато он обеспечивает приемлемый уровень защиты нижней части лица и шеи. В варианте с воротом запашным, но не застегивающимся, тот фиксируется в поднятом положении нащечниками шлема (такую схему кажется использует Владимир Терехов из Тулы). Отметим, что историчный вариант ворота доходил по высоте (судя по рисункам) до уровня глаз, и при этом закрывал лицо и голову в основном от боковых ударов.

Общая длина тягиляя на рисунке чуть ниже колена, тогда как судя изображениям его длина была по колено ровно. См. изображение спешенного всадника поместной конницы и Герберштейна. При "высокой" посадке в седле, характерной для поместной конницы, пола должна провиснуть за счёт изгиба ноги. Что давало практически полную защиту всей ноги, как это заметно на гравюрах. Учитывая, что сейчас лишь очень малая часть реконструкторов может похвастаться наличием верховой лошади, использование тягиляя такой длины представляется нам опасным в плане защищенности колена. К сожалению, достоверных сведений о параметрах «пехотного» тягиляя у нас нет и здесь приходиться довольствоваться собственными домыслами. Предложенный вариант ходьбе не мешает, при том, что хорошо закрывает бедра и колени. На турнире или в бугурте, ногу ниже колена можно защитить поножем (бутурлыком). Хотя конечно лучше не ограничиваться в защите бедра-колена только полой. Для 16 –17 вв известно значительное количество бахтерных набедренников турецкого происхождения, которые хранятся в ГИМе и в музеях Турции. Один кольчужный набедренник лежит также в Оружейной Палате. Фотографии почти всех их приведены в Аствацатурян "Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического Музея".

Особый интерес представляют рукава. По дошедшим изображениям они коротки, имеют вид несколько бочкообразный и прикрепляются к корпусу «фонариком», таким образом, что начинаются как бы от ворота и доходят примерно до середины плеча или до локтя. Такой крой позволяет свободно двигать руками при стрельбе из лука или пищали и в рукопашной. Но при таком варианте остается открытой зона локтя. На рисунке дана схема прикрепления рукава не аутентичная, более того, такой рукав должен пришиваться к корпусу напрямую только сверху, а снизу через ненабивные ластовицы иначе не сможет двигаться. Некоторые детали картины "Битва под Оршей" позволяют предположить существование рукава удлиненного, до локтя. Скорее всего, они крепились так же как короткий рукав, а подвижность плечевого сустава в них обеспечивалась значительной шириной. На рисунке и гравюрах это заметно по раздутию рукавов в области плечевого сустава и значительно большим диаметром рукава относительно плеча. Защита локтя в таком случае осуществлялась за счет наползания рукава на длинный и глубокий створчатый наруч, что отображено на рисунке. В качестве возможного дополнительного способа защиты локтя возможна стальная вставка в немного вытянутую нижнюю оконечность рукава. Стрельба из лука в таком варианте может быть затруднена, но это требует проверки.

В остальном, покрой тягиляя очень похож на кафтан. От приталенной корпусной части, с высоким воротом вниз отходят конусом полы, имеющие на подоле по бокам клиновидные вставки примерно 10 см. в ширину на 15-20 см. в высоту. Сзади полы тягиляя очевидно должны иметь разрез длинной примерно до середины бедра или выше (в случае кавалерийского применения).

На рисунке дан способ застегивания тягиляя с нахлестом пол до 15 см, с фиксацией на пряжках. Историчный тягиляй застегивался на пуговицах встык. Вариант же на рисунке взят с татарского стёганного кафтана (образец такого хранится в Варшавском музее). Первый способ для спортивного применения предпочтительнее, в силу простоты, надежности и лучшей защиты. Согласитесь, иметь в области солнечное сплетение–живот-пах двойной слой набивки не так уж и плохо.

Также ходят упорные слухи, что в тягиляи могли зашивать куски кольчуги, проволоку и др. подобные материалы, но тут следует проявить осторожность, так как базируются они на рассказах экскурсоводов из Оружейной Палаты о тягиляе Ивана Грозного, в пересказе третьих лиц. С точки зрения защитных качеств вшивание в тягеляй кольчужного полотна представляется нам излишним. Это утяжеляет конструкцию, при том что выигрыш в защитных свойствах с учетом современных реалий фехтования незначителен.

Материал: на внешний слой грубое сукно или шерстяная ткань или возможно несколько слоев льна. Внутренний слой скорее всего 1 или 2 слоя льна. Причем, судя по тягиляю Ивана Грозного, материал использовался одинаковый для всех. Набивка – льняной очес, конский волос, рубленный войлок или пенька. Конский волос зашивать в воротник не советую. Колет-с…

Шапка бумажная

Шапка бумажная - разновидность легкого боевого наголовья (гипотетически - подшлемника), использовавшегося в России в 16-17 в. Как видно из названия, изготовлялась из хлопчатобумажной ткани (по крайней мере внешний слой). Внешне она выглядит как набивная или стеганная шапка, с нащечниками (на рис. 2а и 2в), иногда с козырьком (на рис. 2б) и иногда с затыльником как на шишаке (на рис. 2б и 2г).

В целом шапки бумажные можно подразделить на два основных типа: гипотетически спользовавшиеся как подшлемник или как боевое наголовье. Первые отличаются невысокой тульей, отсутствием стрелки-наносника и подбородочных ремней (наличие их на рисунке ошибка). Известны как набивные, так и стеганные варианты (на рис. 2б и 2а). Вторые имели наносник, по всей видимости, металлический каркас, к которому он крепился и были набивными (на рис. 2б (вероятно, т.к. имеет затыльник), 2в и 2г (на 2г наносник не виден)). Могли иметь как высокую (на рис. 2в), так и невысокую (на рис. 2г) тулью, в последнем случае вероятно предполагалась возможность ношения шлема или мисюрки. Шапки, не имевшие затыльника, скорее всего, предназначались для ношения с тягеляем, имевшим высокий ворот, что было более подробно разобрано выше.

Писано в лето 2006 от Р.Х. придворным хронистом маркграфа сэра Леона де Маневье, Ваном.

Др. изображения

Летин Поместная онница 16 в

http://static.diary.ru/userdir/1/7/...536/7033245.jpg

Кафтан, изображение и журнала "Цейхгауз"

http://static.diary.ru/userdir/1/7/...536/7033297.jpg

Историческая справка

Тягеляй известен по следующим памятникам:

(Люди добрые! У меня нет нормальных изображений ряда источников, поделитесь кто может)

- гравюрам Герберштейна

Часть гравюр http://historydoc.edu.ru/catalog.as...cat_ob_no=12192

Текст его книги: http://historydoc.edu.ru/catalog.as...cat_ob_no=12192

- картине «Битва под Оршей»

Картина "Битва под Оршей" 1514 г.

В цвете (ОЧЕНЬ большая картинка) http://www.istorija.net/photos/get-...asp?photoid=438

Обсуждение на ТожеФоруме, она же, но порезанная на кусочки и с комментариями:

http://www.tforum.info/cgi-bin/ikon...=ST;f=27;t=5023

Еще фотографии

http://foto.inbox.lv/semkov/Battle_of_Orsha

- предметам из собрания Оружейной палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии и изображения] пока подбираются

Шапка бумажная известна в основном по собранию Оружейной Палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии] У Висковатова + фотографии из каталогов собрания, пока подбираются

Помимо этих источников, для создания данной стилизации были использованы (вот этого у меня вообще нет, видел всего несколько раз):

- рисунки Пальмквиста

- стёганый татарский халат из собрания Варшавского музея [приложить фото]

26.03.2006 в 00:11

На Герберштейна тоже

26.03.2006 в 00:17

26.03.2006 в 00:18

27.03.2006 в 10:04

>> На ваше растерзание представляются набросок (гениальной?) статьи по тягиляю (или тегиляю?), которую я надеюсь написать когда стану толстым бородатым доктором ист. наук.

Если ты такую хрень будешь писать , когда дохтуром станешь - быть тебе лауреатом премии им. Трубникова .

>> Здесь сделан расчет на то, что место стыка будет закрыто затыльником шлема (шишака или ерихонки).

"Затыльник шишака" - это круто .

>> Общая длина тягиляя на рисунке чуть ниже колена, тогда как судя по гравюрам Герберштейна он скорее всего достигал середины щиколотки владельца.

По Герберштерну он ровно до колена (патамушта смотреть надо не только то , что на тожефоруме выложено , но и источник "уцелом" . А там есть изображение спешившегося "поместного") . А при "высокой" посадке , характерной для поместной конницы , пола провиснет как раз до середины щиколотки за счёт изгиба ноги .

>> Бахтерцовые набедренники с чашевидным наколенником известны уже на конец 14 в. (пара таких хранится, если мне не изменяет память, в стамбульском музее). К сожалению, при этом стоит вопрос об их использовании в 16-17 в, т.к. по изобразительным данным на этот период мне они не известны, а позднейшие музейные вещи, если не ошибаюсь польские, относятся к началу 16в. Буду очень рад, если это окажется не так.

Б-р-р-р ...

1) Бахтерец на XIV век сомнителен крайне

2) Заметное количество бахтерных набедренников турецкого происхождения XVI-XVII вв. лежит в ГИМе , фотографии почти всех их есть в монографии Аствацатурян . Плюс один кольчужный в Оружейной Палате .

3) В Польше их вообще нету . Классические гусары и панцерные второй половины XVII защиту бедра не использовали вообще . Если речь о XVI веке - то в тяжёлой кавалерии была ламинарная защита бедра , однотипная с европейской (см. битву при Орше) .

>> Способов застегивания вероятно было два – с нахлестом пол до 15 см, с фиксацией на пряжках (как на рисунке) или на пуговицах встык (см. рисунок Летина).

Неправда . Тягиляй застёгивался только встык . "С нахлёстом пол до 15 см" - это татарский стёганый кафтан (характерный пример - из Варшавского музея) , который не тягиляй ни разу .

>> Также ходят упорные слухи что в тягиляи могли зашивать куски кольчуги, проволоку и др. абразивные материалы, но тут следует проявить осторожность, т.к. обоснование для таких слухов лично мне не известно.

В тягеляе Ивана Грозного что-то такое вшито . По крайней мере , судя по рассказу экскурсовода в Оружейной Палате .

>> Можно предположить, что у дворян и особенно бояр-князей могли использоваться и дорогие ткани.

Сходи в Оружейную Палату , посмотри тягиляй Ивана Грозного .

_______________

В итоге .

1) Диффренциация "тягиляй/тягиляй тонкий" не дана .

2) О виде одежды "тягиляй" не упомянуто .

3) Допущены ляпы .

4) Крайне скудна источниковая база .

Для докторской - очень слабо .

01.04.2006 в 16:46

02.04.2006 в 14:09

03.04.2006 в 15:56

10.04.2006 в 13:03

>> Пану Колгоспныку из ВИК «Паладин»

"Паладин", вообще-то, официально "клуб исторического моделирования и фехтования" :-).

>> Фотографии почти всех их приведены в одной из работ Аствацатурян??

"Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического Музея".

>> Существует также мнение, что польские классические и панцирные гусары второй половины XVII защиту бедра не использовали вообще.

1. "Панцерные гусары" - такого в Польше XVII века не существовало. "Панцерные" -они не гусары, они либо просто "панцерные", либо "панцерные козаки".

2. Я тебе писал в контексте дискуссии в ВИКе. Строго говоря, не "не использовали вообще", а "отсутствовала развитая защита, закрывавшая бедро целиком". Так-то в XVII веке что подолы кольчуг/юшманов/бахтерцев "поместных", что подолы кольчуг "панцерных", что кольчужные подолы, крепившиеся к кирасам крылатых гусар, до середины бедра вполне себе доставали.

10.04.2006 в 17:53

10.04.2006 в 18:03

>> теперь статья приобретет завершенный вид

Даже близко нет

Чтобы нормально было - там всю структуру статьи менять надо. Грубо говоря, в чём дело: если пишешь про спортивное снаряжение - так и надо писать про спортивное снаряжение. Добавив внизу: источники фантазий прилагаются: <список>. А не растекаться мыслию по древу, медитируя над наличием или отсутствием защиты бедра у "крылатых гусар".

Кроме того, вполне запросто возможно, что некоторых ляпов я не вижу в силу слабого знания языка албанского.

Кроме того, есть много утверждений, кажущихся по зрелом размышлении весьма спорными, хотя опровергнуть лично я их не могу. Например:

тягиляя, набивного доспеха, имевшего хождение в России и у ее соседей в 16-17 в.

10.04.2006 в 18:15

Имелся в виду вид пригодный для выкладывания на растерзание в тоже форуме.

Понятное дело, что научный контекст тут и рядом не стоит.

По поводу соседей... мда тут конечно нужно еще много подумать. Единственный непреложный факт - "тегиляй" слово тюркского происхождения, а значит возможно что этот термин вместе с доспехом пришел на Русь со стороны.

10.04.2006 в 18:24

Убъют.

За марсианство раз, Аствацатурян там не любят два, ну и ненавистники Писарева отдельно паровым катком пройдутся за каждую неточность при упоминании "крылатых гусар" три...

Подожди часика три, скину тебе мыслишку. Ща надо дело одно сделать.

10.04.2006 в 18:32

10.04.2006 в 19:10

Моя правка выделена курсивом.

Плюс абзацы разнесены переносом строки для удобства согласования правки.

_______________

Тягиляй.

Спортивный вариант русского набивного доспеха.

Конструкция

Тягиляй.

На рисунке представлен условно «спортивный» вариант тягиляя - набивного доспеха, имевшего хождение в России и у ее соседей в 16-17 в. В этот вариант тягиляя внесено несколько современных конструктивных изменений, предназначенных для адаптации к реалиям исторического фехтования. Также на рисунке дано несколько вариантов «шапок бумажных», защитных головных уборов гипотетическиприменявшихся в качестве подшлемника или легкого шлема там же и в тот же период. На рисунке даны общий вид тягиляя и шапки бумажной, вид спереди, а также схема ворота и рукава.

Воротник стеганый, запашной и застегивается ремнем. Из соображений улучшения защитных свойств защитный ворот усилен стальными пластинами (см. схему 3) 2мм. толщиной. Другим вариантом усиления может быть изготовление ворота на основе полосы толстого войлока. Такой запашной ворот вкупе с нащечниками «шапки бумажной» обеспечивает, по-моему, большую степень защищённости лица и шеи по сравнению аутентичным воспроизведением перечисленных элементов.

Важный момент. Обратите внимание как сочетается с высоким воротом шапка бумажная. Она лишь немного заходит задней частью под ворот. Здесь сделан расчет на то, что место стыка будет закрыто задней частью шишака или ерихонки, которая ляжет поверх ворота. Такая схема обеспечивает голове нормальную подвижность при хорошей защищенности шеи. Своеобразный вариант в этой схеме дает шапка 2г на рисунке, которая использовалась как шлем и имеет заднюю часть как у шишака (подробнее о типе 2в и 2г ниже). При этом, я вижу два варианта посадки шлема на шапку в сочетании с воротом тягиляя: шлем (шишак, ерихонка или кабассет) застегивается подбородочным ремнем, который также прижимает нащечники шапки. Нащечники шлема связываются шнурком за петли. После чего ворот поднимается и застегивается, закрывая шею окончательно. Историческая достоверность такого варианта не подтверждена, но зато он обеспечивает приемлемый уровень защиты нижней части лица и шеи. В варианте с воротом запашным, но не застегивающимся, тот фиксируется в поднятом положении нащечниками шлема (такую схему кажется использует Владимир Терехов из Тулы). Отметим, что историчный вариант ворота доходил по высоте (судя по рисункам) до уровня глаз, и при этом закрывал лицо и голову в основном от боковых ударов.

Общая длина тягиляя на рисунке чуть ниже колена.

Особый интерес представляют рукава. На рисунке дана схема прикрепления рукава не аутентичная, более того, такой рукав должен пришиваться к корпусу напрямую только сверху, а снизу через ненабивные ластовицы иначе не сможет двигаться. В качестве возможного дополнительного способа защиты локтя возможна стальная вставка в немного вытянутую нижнюю оконечность рукава. Стрельба из лука в таком варианте может быть затруднена, но это требует проверки.

В остальном, покрой тягиляя очень похож на кафтан. От приталенной корпусной части, с высоким воротом вниз отходят конусом полы, имеющие на подоле по бокам клиновидные вставки примерно 10 см. в ширину на 15-20 см. в высоту. Сзади полы тягиляя очевидно должны иметь разрез длинной примерно до середины бедра или выше (в случае кавалерийского применения).

На рисунке дан способ застегивания тягиляя с нахлестом пол до 15 см, с фиксацией на пряжках (как на рисунке). Такой способ для спортивного применения предпочтительнее, в силу простоты, надежности и лучшей защиты. Согласитесь, иметь в области солнечное сплетение–живот-пах двойной слой набивки не так уж и плохо.

Материал: на внешний слой грубое сукно или шерстяная ткань или возможно несколько слоев льна. Внутренний слой скорее всего 1 или 2 слоя льна. Набивка – льняной очес, конский волос, рубленный войлок или пенька. Конский волос зашивать в воротник не советую. Колет-с…

Шапка бумажная

Шапка бумажная - разновидность легкого боевого наголовья (гипотетически - подшлемника), использовавшегося в России в 16-17 в. Как видно из названия, изготовлялась из хлопчатобумажной ткани (по крайней мере внешний слой). Внешне она выглядит как набивная или стеганная шапка, с нащечниками (на рис. 2а и 2в), иногда с козырьком (на рис. 2б) и иногда с затыльником как на шишаке (на рис. 2б и 2г).

В целом шапки бумажные можно подразделить на два основных типа: гипотетическииспользовавшиеся как подшлемник или как боевое наголовье. Первые отличаются невысокой тульей, отсутствием стрелки-наносника и подбородочных ремней (наличие их на рисунке ошибка). Известны как набивные, так и стеганные варианты (на рис. 2б и 2а). Вторые имели наносник, по всей видимости, металлический каркас, к которому он крепился и были набивными (на рис. 2б (вероятно, т.к. имеет затыльник), 2в и 2г (на 2г наносник не виден)). Могли иметь как высокую (на рис. 2в), так и невысокую (на рис. 2г) тулью, в последнем случае вероятно предполагалась возможность ношения шлема или мисюрки. Шапки, не имевшие затыльника, скорее всего, предназначались для ношения с тягиляем, имевшим высокий ворот, что было более подробно разобрано выше.

Историческая справка

Тягеляй известен по следующим памятникам:

- гравюрам Герберштейна

- картине «Битва под Оршей»

- предметам из собрания Оружейной палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии и изображения]

Шапка бумажная известна в основном по собранию Оружейной Палаты Московского Кремля.

[приложить фотографии]

Помимо этих источников, для создания данной стилизации были использованы:

- рисунки Пальмквиста

- стёганый татарский халат из собрания Варшавского музея [приложить фото].

_______________________________________________

В целом как-то так. Медитации по поводу защиты бёдер и плеч, а также длины подолов на гусарских юшманах я выкинул нафиг - ибо статья всё-таки о стилизации тягиляя, а не о твоих взглядах на историю военного дела XVI-XVII вв.

10.04.2006 в 20:00

Удалять размышления о недостатках антуражного ворота тоже не будем, т.к. надо обосновать применение запошного.

Вот это удалим нафиг:

точнее в полной версии оставлю, а в публикацию пустим отредактированную.

Заметим, что в Польше такая защита если и использовалась, то настолько редко, что скорее всего не сохранилось ни одного экземпляра. Хотя автор недостаточно хорошо знаком с коллекциями польских музеев, чтобы делать по этому вопросу однозначный вывод. Существует также мнение, что польские гусары и панцерные («панцерные казаки») второй половины 17 в. не имели развитой защиты, закрывавшей все бедро целиком". То есть в 17 веке в качестве таковой могли использоваться подолы подспешника, кольчуг, юшманов, бахтерцев и кольчужные подолы крепившиеся к кирасам крылатых гусар, которые доставали примерно до середины бедра. Если же речь идет о XVI веке - то в тяжёлой кавалерии обычно применялась ламинарная защита бедра, однотипная с европейской (см. Битву под Оршей).

А это:

Отметим, что известные нам варианты бахтерных оплечий 16-17 вв позволяют предположить, что по всей вероятности были тягиляи с относительно длинным рукавом до локтя.

Заменим на:

Некоторые детали картины "Битва под Оршей" позволяют предположить существание рукава удлиненного, до локтя.

Это место нуждается в корректировке.

Также ходят упорные слухи, что в тягиляи могли зашивать куски кольчуги, проволоку и др. подобные материалы, но тут следует проявить осторожность, так как базируются они на рассказах экскурсоводов из Оружейной Палаты о тягиляе Ивана Грозного, в пересказе третьих лиц.

Удалять размышления о недостатках антуражного ворота тоже не будем, т.к. надо обосновать применение запашного.

12.04.2006 в 16:50